胃カメラと大腸カメラの同時検査〜メリット・費用・所要時間を徹底解説

「胃カメラと大腸カメラって、同じ日に受けられるの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、胃カメラと大腸カメラを同時に検査することは可能です。1日で両方の検査が完了し、通院回数や前処置の負担が大きく軽減されます。

忙しい日常を送る現役世代の方にとって、何度も病院に通うことは大きな負担です。また、検査前の食事制限や下剤の内服といった準備も、1回で済めば心身への負担が減ります。

この記事では、胃カメラと大腸カメラの同時検査について、メリット・デメリット、費用、所要時間、適している方の条件などを、消化器内科専門医の視点から詳しく解説します。効率的に検査を受けたい方は、ぜひ参考にしてください。

胃カメラ・大腸カメラの順序で迷ったら

症状や目的によって「先に行う検査」が変わることがあります。初診では所要時間や当日の注意点も含めて確認できます。

不安解消メモ:初診で検査の流れ・準備(食事/下剤/鎮静)をまとめて案内します。

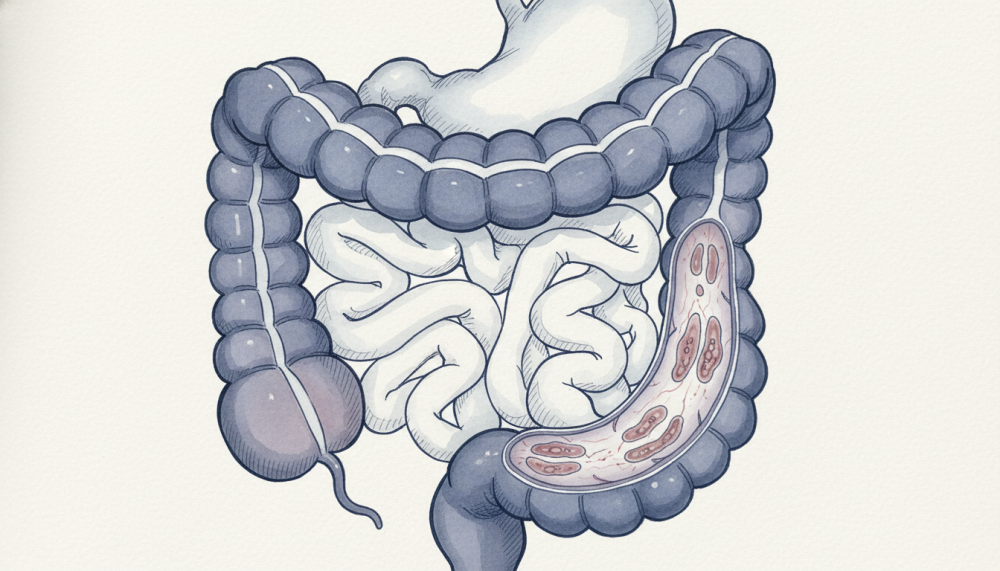

胃カメラと大腸カメラの同時検査とは

胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)と大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)を、同じ日に続けて実施する検査方法です。通常、それぞれ別の日に受けることが多いですが、鎮静剤を使用することで、1回の来院で両方の検査を済ませることができます。

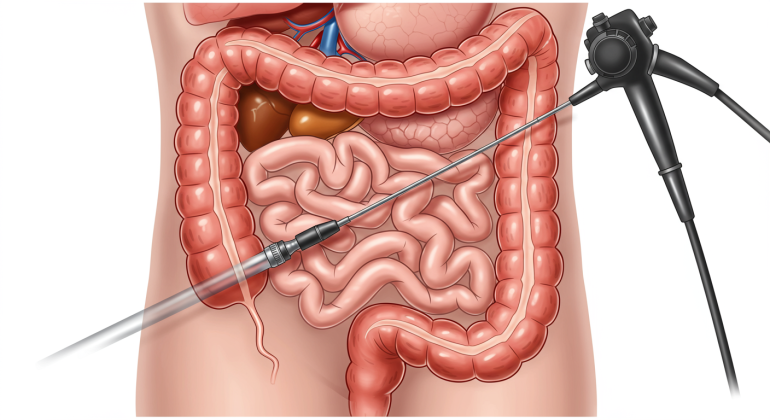

検査の流れとしては、まず胃カメラで食道・胃・十二指腸を観察し、その後、検査台に寝たまま体勢を変えて大腸カメラで直腸から盲腸まで観察します。鎮静剤を使用すれば、ウトウトした状態で両方の検査を受けられるため、苦痛を最小限に抑えることが可能です。

同時検査は、専門的な内視鏡技術と特殊な設備を完備した医療機関でのみ実施可能です。内視鏡専門医が常駐し、リカバリールームなどの環境が整った施設で安全に行われます。

同時検査の3つの大きなメリット

時間的・経済的な負担が軽減される

最大のメリットは、1回の来院で済むことです。

胃カメラと大腸カメラを別々に受ける場合、それぞれの検査日に半日から1日の時間を確保する必要があります。事前の診察、検査当日、結果説明と、最大で6回の通院が必要になることもあります。

同時検査なら、これらをすべて大腸カメラの検査日にまとめることができます。仕事や家庭の日程調整も1回で済み、待ち時間も短縮できます。忙しい現役世代の方にとって、時間的な負担が大幅に軽減されるのです。

食事制限と前処置が1回で完了

検査前の準備も、同時検査なら1回で済みます。

胃カメラでは前日の夕食後から絶食が必要で、大腸カメラでは前日から食事制限と下剤の内服が必要です。別々に受ける場合、これらの準備を2回繰り返すことになります。

同時検査では、大腸カメラの準備に合わせて胃カメラの準備も同時に行えるため、食事制限の回数が減り、心身への負担が軽くなります。前日の食事制限、当日朝の下剤内服といった一連の流れを1回で完結できるのです。

鎮静剤と検査時の緊張が1回で済む

検査への緊張感も、1回で済むのは大きなメリットです。

検査台に上がる緊張、点滴を受ける不安、検査中の苦痛・・・これらを2回経験するのは、精神的にも負担が大きいものです。同時検査なら、鎮静剤を使用して眠った状態で両方の検査を受けられるため、緊張や不安を感じる回数が減ります。

また、鎮静剤使用後は車の運転ができませんが、同時検査なら運転制限も1日で済むため、日常生活への影響も最小限に抑えられます。

知っておきたいデメリットと注意点

鎮静剤の使用がほぼ必須となる

同時検査では、鎮静剤の使用が強く推奨されます。

鎮静剤を使用せずに検査を受けると、胃カメラでの嘔吐反射が強く出た場合、お腹にガスが溜まり、大腸カメラの検査が困難になる可能性があります。また、検査時間が長くなるため、患者様の苦痛も増してしまいます。

鎮静剤を使用することで、リラックスした状態で両方の検査を受けられ、正確な診断も可能になります。ただし、鎮静剤の使用量は単独検査と比べてやや増える可能性があります。もちろん、適切な量を調整しながら安全に使用しますので、過度な心配は不要です。

検査時間と休憩時間がやや長くなる

同時検査の所要時間は、単独検査よりも長くなります。

胃カメラと大腸カメラを合わせた検査時間は、20〜30分程度です。ポリープの切除や生検を行う場合は、さらに時間がかかることもあります。また、鎮静剤の効果が切れるまで、院内のリカバリールームで30〜60分程度休憩していただく必要があります。

検査前の準備から結果説明まで含めると、半日程度の時間を確保していただくことになります。ただし、2回に分けて受けるよりは、トータルの時間は短縮できます。

症状がない場合は保険適用にならない

無症状の方が同時検査を受ける場合、自費診療となります。

内視鏡検査は、腹痛・下痢・便秘・血便・胃痛・胸やけなどの症状がある場合、または医師から定期検査を指示されている場合に保険適用となります。症状がない方が検診目的で受ける場合は、自費での検査となります。

ただし、地域によっては保険適用の条件が異なる場合もあります。検査を検討される際は、事前に医療機関に確認することをおすすめします。

同時検査の費用はどのくらい?

同時検査の費用は、保険適用の有無や処置内容によって変わります。

保険診療(3割負担)の場合、同時検査の費用は約14,000円が目安です。胃カメラ単独では約4,500円、大腸カメラ単独では約7,500円ですので、別々に受けるよりも若干お得になります。

ポリープの切除を行った場合は、約25,000〜35,000円程度となります。生検(組織検査)を行った場合は、胃カメラで約7,000円、大腸カメラで約10,000円が目安です。

自費診療の場合は、医療機関によって費用が異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

検査の流れと所要時間

前日の準備

検査前日は、繊維の少ない食事を摂っていただきます。

夕食は20時頃までに済ませ、それ以降は絶食となります。水分は摂取可能ですが、牛乳やジュースなど不透明な飲み物は避けてください。就寝前に、指定された下剤を内服していただきます。

何を食べればよいか分からない方には、検査食をご用意している医療機関もありますので、事前に確認してみてください。

当日の朝から検査まで

当日の朝8時頃から、下剤を内服していただきます。

約2リットルの下剤を2〜3時間かけて飲み、便がきれいになるまで待ちます。12時頃までに便が透明になったら、指定された時間に来院していただきます。便がきれいにならない場合は、医療機関に連絡すれば対応してもらえます。

来院後は検査着に着替え、検査室に入室します。生体モニターを装着し、点滴を開始します。鎮静剤を使用して、ウトウトした状態で検査を開始します。

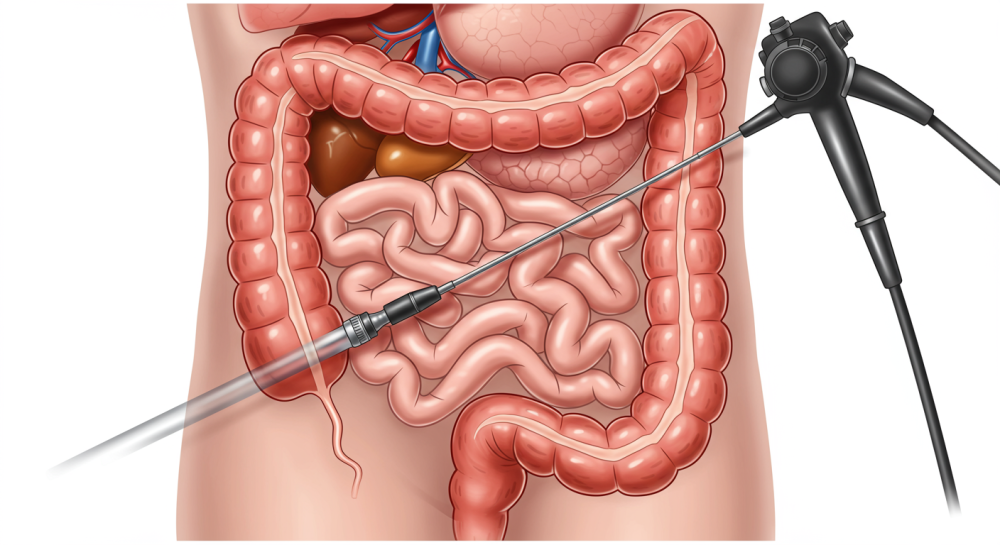

検査中の流れ

まず胃カメラで食道・胃・十二指腸を観察します。

必要に応じて生検(組織検査)を行います。胃カメラが終了したら、検査台に寝たまま体勢を変え、速やかに大腸カメラを開始します。盲腸まで挿入した後、上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸・直腸をしっかりと観察します。

ポリープが見つかった場合は、可能な範囲で切除を行います。検査時間は20〜30分程度ですが、処置内容によって前後します。

検査後の休憩と結果説明

検査後は、鎮静剤の効果を拮抗する薬を投与します。

その後、リカバリールームで30分程度休憩していただきます。鎮静剤の効果が切れてきたら着替えていただき、医師から検査結果の説明を受けます。生検やポリープ切除を行った場合は、後日、病理結果の説明がありますので、再診予約を取って帰宅していただきます。

同時検査が適している方・おすすめの方

以下のような方には、同時検査が特におすすめです。

- 健康診断で便潜血陽性と胃の不調がある方 – 両方の検査が必要な場合、1回で済ませられます

- 胃がん・大腸がんの家族歴がある方 – 定期的な検査が必要な方にとって、負担軽減になります

- 多忙で何度も通院が難しい方 – 仕事や家庭の都合で時間が取りにくい方に最適です

- 検査のたびに緊張しやすい方 – 1回で済ませることで、精神的負担が軽減されます

- 鎮静剤を使った楽な検査を希望される方 – 苦痛を最小限に抑えた検査が可能です

ただし、ご高齢の方や持病をお持ちの方は、安全を優先して別日に分けることをおすすめする場合もあります。医師と相談しながら、最適な検査方法を選択してください。

検査前後に気をつけたいポイント

事前準備について

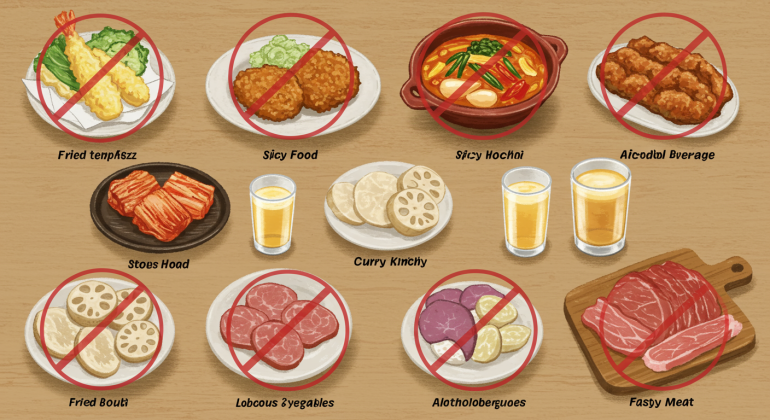

検査前日は、繊維の多い食品を避けてください。

海藻類・きのこ類・こんにゃく・ごぼうなどは、消化に時間がかかるため控えましょう。また、種のある果物(いちご・キウイなど)も避けた方が良いでしょう。

常用薬がある方は、事前に医師に相談してください。血液をサラサラにする薬(抗凝固薬・抗血小板薬)を服用している方は、休薬が必要な場合があります。糖尿病の薬も、検査当日は調整が必要です。

検査後の過ごし方

検査後は、鎮静剤の影響で眠気やふらつきが残ることがあります。

当日は車やバイク、自転車の運転は絶対に避けてください。公共交通機関を利用するか、ご家族に送迎をお願いすることをおすすめします。また、重要な判断を伴う仕事や契約なども避けた方が良いでしょう。

食事は、検査後1時間程度経過してから、消化の良いものから始めてください。ポリープを切除した場合は、当日はお粥やうどんなど、柔らかいものを選びましょう。アルコールや刺激物は、数日間控えることをおすすめします。

激しい運動や重いものを持つことも、1週間程度は避けてください。特にポリープ切除後は、出血のリスクがあるため注意が必要です。

よくあるご質問

胃カメラと大腸カメラは必ず同時に受けないといけませんか?

いいえ、必ずしも同時に受ける必要はありません。

患者様の体調やご希望に応じて、別々に受けることも可能です。ご高齢の方や持病をお持ちの方は、安全を優先して別日に分けることをおすすめする場合もあります。医師と相談しながら、最適な方法を選択してください。

検査は痛いですか?

鎮静剤を使用すれば、ほとんど痛みを感じることなく検査を受けられます。

ウトウトした状態で検査が進むため、苦痛を最小限に抑えることができます。鎮静剤を使用しない場合は、胃カメラでの嘔吐反射や、大腸カメラでの腹部の張りを感じることがありますが、医師が丁寧に対応しますので、ご安心ください。

検査後はすぐ帰れますか?

鎮静剤の効果が切れるまで、30分〜1時間程度の休憩が必要です。

リカバリールームで休憩していただき、医師が問題ないと判断したら帰宅していただけます。検査前の準備から結果説明まで含めると、半日程度の時間を確保していただくことになります。

まとめ:同時検査で効率的に健康管理を

胃カメラと大腸カメラの同時検査は、時間的・経済的な負担を軽減できる効率的な検査方法です。

1回の来院で両方の検査が完了し、食事制限や前処置も1回で済みます。鎮静剤を使用すれば、苦痛を最小限に抑えながら、正確な診断を受けることができます。

ただし、検査時間がやや長くなることや、鎮静剤の使用がほぼ必須となることなど、注意点もあります。また、症状がない場合は自費診療となる点も理解しておく必要があります。

胃腸に症状がある方、健康診断で要再検査となった方、家族歴がある方は、早めの検査をおすすめします。忙しい方にこそ、同時検査は大きなメリットがあります。

当院では、消化器内科・内視鏡専門医として、患者様一人ひとりの状況に合わせた最適な検査方法をご提案しています。同時検査についてご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

あなたの健康を守るために、適切なタイミングで検査を受けることが大切です。

胃カメラ・大腸カメラの同時検査をご検討の方へ

石川消化器内科内視鏡クリニックでは、消化器内科専門医による安全で正確な内視鏡検査を提供しています。鎮静剤を使用した苦痛の少ない検査も可能です。

お電話またはWEBからご予約いただけます。

🌐 公式サイト:https://www.sanreikai.com/

次の一歩:まずは「どちらから」を相談

受ける順番・同日検査の可否は、症状や既往歴で変わります。無理のないスケジュールで調整しましょう。

不安解消メモ:当日の過ごし方(食事・運転可否など)も事前に確認できます。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

家族に胃がん・大腸がんがいる人の検診戦略|何歳から何年ごとに内視鏡を受けるべきか

「親が胃がんだった」「兄弟が大腸がんになった」・・・そんな経験をお持ちの方は、ご自身の健康についても不安を感じているのではないでしょうか。

家族にがんの既往がある場合、一般の方よりもリスクが高まることが知られています。

しかし、具体的に何歳から検査を始めればよいのか、どのくらいの頻度で受ければよいのか、明確な答えを持っている方は少ないかもしれません。

本記事では、家族歴がある方に最適な検診戦略について、最新のエビデンスと専門医の見解をもとに詳しく解説します。

📞 石川消化器内科内視鏡クリニック

TEL: 06-6930-1700

🌐 WEB予約: https://www.sanreikai.com/

📍 大阪市城東区「蒲生四丁目駅」5番出口すぐ

家族歴があるとリスクはどれくらい高まるのか

家族に胃がんや大腸がんの既往がある場合、発症リスクは確実に上昇します。

これは医学的に明らかになっている事実であり、適切な対策を講じることが重要です。

胃がんでは、家族に胃がんになった方がいる場合、いない場合と比べて**男性で1.6倍、女性で2.4倍**発症率が高くなるとされています。

大腸がんにおいても、第1度近親者(親・兄弟・子ども)が大腸がんと診断されている場合、リスクが高まることが明らかになっています。

特に、若い年齢で家族が発症している場合や、複数の家族ががんになっている場合は、より注意が必要です。

胃がんの家族歴とリスク要因

胃がんの発症には、「ピロリ菌感染」や「食生活」が大きく影響しています。

家族内でピロリ菌感染が共有されやすいこと、また食習慣が似ることから、家族歴が重要な意味を持つと考えられています。

日本では、特に高齢世代でピロリ菌の感染率が高く、親から子への感染も起こりやすい環境にありました。

ただし、必ずしも遺伝によって胃がんを発症するとは限りません。

環境要因の影響が大きいため、適切な予防と早期発見が重要です。

ピロリ菌の除菌治療を受けることで、胃がんのリスクを大幅に下げることができます。

大腸がんの家族歴とリスク要因

大腸がんは、遺伝性の要因が関与するケースが一定数存在します。

全体の約5%程度は「リンチ症候群」や「家族性大腸腺腫症(FAP)」などの遺伝性大腸がんです。

また、原因遺伝子は特定されていないものの、血縁者に多くの大腸がん患者がいる「家族集積性大腸がん」が20~30%程度存在します。

第1度近親者が2人以上大腸がんと診断されている場合、または1人が60歳未満で診断されている場合は、特に注意が必要です。

このような場合、遺伝性腫瘍症候群の可能性も考慮し、専門医に相談することが推奨されます。

何歳から内視鏡検査を始めるべきか

家族歴がある場合、一般的な検診開始年齢よりも早めに検査を始めることが推奨されます。

具体的な開始年齢は、家族歴の濃さや遺伝性疾患の有無によって異なります。

ここでは、それぞれのケースに応じた推奨開始年齢について解説します。

胃がんの家族歴がある場合

胃がんは45歳を過ぎたあたりから増加していきます。

家族歴がある方は、**40歳前後**から胃カメラ検査を開始することが望ましいと考えられます。

特にピロリ菌感染が確認されている場合は、より早期からの検査開始が推奨されます。

ピロリ菌の除菌治療を受けた後も、定期的な内視鏡検査が必要です。

除菌後も胃がんのリスクはゼロにはならないため、継続的な観察が重要となります。

また、親が若い年齢(50歳未満)で胃がんと診断された場合は、さらに早めの検査開始を検討することもあります。

大腸がんの家族歴がある場合

大腸がんの発生数は40代から増加し、高齢になるほど発症率が上がります。

家族歴がある方は、**最も若い家族の発症年齢より10歳若い年齢**、または**40歳**のいずれか早い方から大腸カメラ検査を開始することが推奨されます。

例えば、親が50歳で大腸がんと診断された場合、40歳から検査を始めるのが適切です。

親が35歳で診断された場合は、25歳から検査を開始することが推奨されます。

このように、家族の発症年齢を基準に検査開始時期を決定することで、早期発見の可能性を高めることができます。

遺伝性腫瘍症候群が疑われる場合

リンチ症候群では、**30歳頃**から1~2年ごとの内視鏡検査が目安とされています。

家族性大腸腺腫症(FAP)の場合は、さらに早期からの検査が必要になることがあります。

FAPでは、10代から大腸ポリープが多発するため、10代後半から大腸カメラ検査を開始することが推奨されます。

遺伝性のがんについて心配がある方は、遺伝性がんの相談体制のある医療機関にご相談ください。

遺伝カウンセリングを受けることで、適切な検査計画を立てることができます。

何年ごとに内視鏡検査を受けるべきか

検査の頻度は、リスクの程度によって調整する必要があります。

一般的な対策型検診では、胃がん検診は50歳以上で2年に1回、大腸がん検診は40歳以上で1年に1回が推奨されています。

しかし、家族歴がある場合は、より短い間隔での検査が望ましいと考えられます。

胃がんの検査間隔

ピロリ菌感染がある、または除菌後の方で家族歴がある場合は、**1~2年ごと**の胃カメラ検査が推奨されます。

ピロリ菌未感染で家族歴がある場合でも、**3~5年に1度**は検査を受けることが望ましいでしょう。

前回の検査で萎縮性胃炎や腸上皮化生などの所見があった場合は、より短い間隔での検査が推奨されます。

症状がある場合は、時期を問わず早めに受診することが重要です。

胃の不快感、食欲不振、体重減少などの症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。

大腸がんの検査間隔

家族歴がある場合、**3~5年ごと**の大腸カメラ検査が推奨されます。

ポリープが見つかった場合は、その大きさや数によって次回の検査時期が決まります。

大腸ポリープは切除することで大腸がんの予防につながるため、定期的な検査が非常に重要です。

小さなポリープ(5mm未満)が1~2個程度であれば、5年後の検査でも問題ないことが多いです。

一方、大きなポリープ(10mm以上)や多数のポリープが見つかった場合は、1~3年後の再検査が推奨されます。

腺腫性ポリープが見つかった場合は、より短い間隔での検査が必要になることがあります。

リスクに応じた個別化された検査計画

年齢、家族歴の濃さ、生活習慣、併存症などを総合的に考慮し、医師と相談しながら最適な検査間隔を決定することが大切です。

喫煙、多量飲酒、高塩分食、肥満などのリスク要因がある場合は、より短い間隔での検査が推奨されます。

また、糖尿病や炎症性腸疾患などの併存症がある場合も、検査頻度を調整する必要があります。

検査結果や健康状態の変化に応じて、柔軟に検査計画を見直すことが重要です。

内視鏡検査を受ける際のポイント

家族歴がある方が内視鏡検査を受ける際には、いくつかの重要なポイントがあります。

これらのポイントを押さえることで、より精度の高い検査を受けることができます。

消化器・内視鏡専門医による検査を選ぶ

高度な観察技術を持つ専門医による検査が、早期発見の鍵となります。

特に、家族歴がある方では見つけにくいタイプのがんが発生することもあるため、拡大内視鏡やNBI(狭帯域光)などの高度な観察技術を用いた検査が推奨されます。

消化器・内視鏡専門医は、微細な病変を見逃さない観察力と、適切な生検・治療の判断力を持っています。

検査を受ける際は、医師の専門性や経験を確認することが大切です。

鎮静剤を使用した無痛検査を選択する

定期的な検査を継続するためには、検査の苦痛を最小限に抑えることが重要です。

鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の胃カメラ・大腸カメラ検査を選択することで、検査への心理的ハードルを下げることができます。

特に大腸カメラ検査は、鎮静剤を使用することで、ほとんど苦痛を感じることなく検査を受けることができます。

検査後は少し休んでから帰宅できますが、当日の車の運転は控える必要があります。

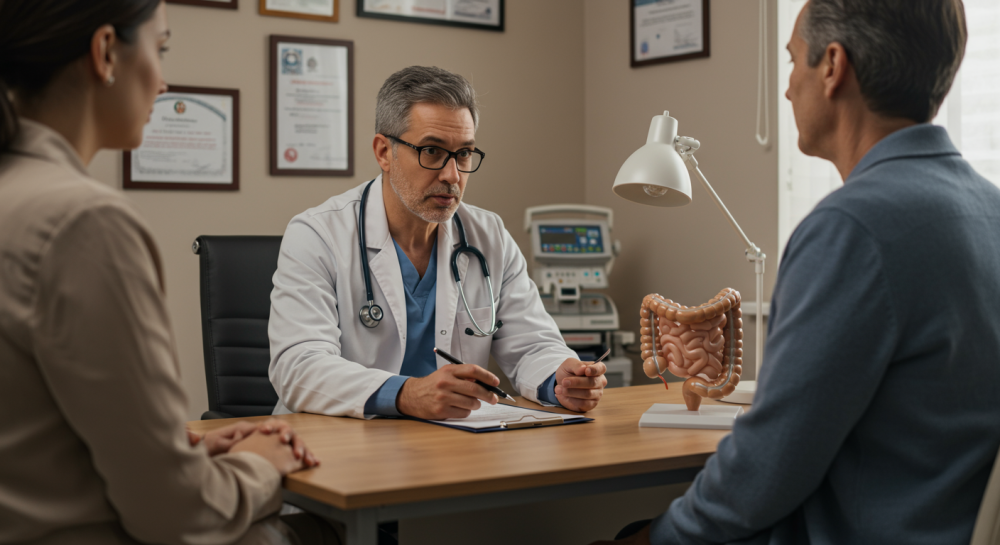

家族歴を必ず医師に伝える

検査前の問診で、家族のがんの既往について詳しく伝えることが大切です。

何歳で診断されたか、何人の家族ががんになったかなどの情報は、検査の精度や今後の検査計画に影響します。

また、家族が受けた治療内容や、遺伝性腫瘍症候群の診断を受けているかどうかも重要な情報です。

これらの情報を正確に伝えることで、より適切な検査と診断が可能になります。

ポリープが見つかった場合は切除を

大腸カメラ検査でポリープが見つかった場合、その場で切除できることが多くあります。

ポリープの切除は大腸がんの予防に直結するため、積極的に対応することが推奨されます。

切除したポリープは病理検査に提出され、良性か悪性かを判定します。

この結果によって、次回の検査時期が決定されます。

検診だけでなく生活習慣の改善も重要

定期的な検査と並行して、生活習慣の改善もがん予防には欠かせません。

検査で早期発見することも大切ですが、そもそもがんを発症させないための予防が最も重要です。

胃がん予防のための生活習慣

塩分の摂りすぎは胃がんのリスクを高めます。

減塩を心がけ、野菜や果物を積極的に摂取することが推奨されます。

特に、塩辛い食品や加工食品の摂取を控えることが重要です。

喫煙は胃がんの発症リスクを高めるため、禁煙が強く推奨されます。

ピロリ菌感染が確認された場合は、除菌治療を受けることが重要です。

除菌治療は1週間程度の内服で完了し、成功率は約80~90%です。

除菌後も定期的な検査を継続することで、胃がんのリスクをさらに下げることができます。

大腸がん予防のための生活習慣

飲酒は大腸がんの発症に関係しているため、適量を守ることが大切です。

特に、多量飲酒(1日あたり日本酒換算で2合以上)は大腸がんのリスクを高めます。

肥満は結腸がんの発生リスクを高めるため、適正体重の維持が推奨されます。

BMI(体格指数)を25未満に保つことが目標です。

運動不足は大腸がんのリスクを高めるため、定期的な運動習慣を持つことが重要です。

週に150分程度の中等度の運動(ウォーキングなど)が推奨されます。

喫煙は大腸がん、特に直腸がんとの関係性が高いため、禁煙が推奨されます。

食物繊維を多く含む食品(野菜、果物、全粒穀物など)を積極的に摂取することも、大腸がん予防に有効です。

まとめ|家族歴がある方の検診戦略

家族に胃がんや大腸がんの既往がある方は、一般の方よりも高いリスクを持っています。

しかし、適切な時期から定期的な内視鏡検査を受けることで、早期発見・早期治療が可能です。

胃がんの家族歴がある方は40歳前後から、大腸がんの家族歴がある方は最も若い家族の発症年齢より10歳若い年齢または40歳から検査を開始しましょう。

検査の頻度は、胃がんでは1~2年ごと、大腸がんでは3~5年ごとが目安となります。

消化器・内視鏡専門医による高精度な検査を選び、鎮静剤を使用した無痛検査で継続的な検診を実現することが重要です。

また、検診だけでなく、生活習慣の改善も並行して行うことで、がんのリスクをさらに下げることができます。

ご自身やご家族の健康を守るため、今日から適切な検診戦略を始めてみませんか。

詳しい検査内容や検診計画については、消化器・内視鏡専門医にご相談ください。

石川消化器内科内視鏡クリニックでは、家族歴がある方に最適な検診プランをご提案しています。

鎮静剤を使用した無痛の胃カメラ・大腸カメラ検査を実施しており、初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しています。

高性能な拡大内視鏡を導入し、大学病院に劣らない精度の高い検査が可能です。

ご予約は電話(06-6180-7778)またはWEBから承っております。

大阪市城東区「蒲生四丁目駅」5番出口すぐの好立地で、お気軽にご来院いただけます。

家族歴がある方の不安を解消し、安心して検査を受けていただけるよう、スタッフ一同サポートいたします。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

胃カメラと大腸カメラは同日受診可能!メリットと予約のコツを徹底解説

「胃カメラと大腸カメラを同じ日に受けられたら、時間も手間も省けるのに・・・」

そう感じたことはありませんか?

実は、胃カメラと大腸カメラの同日検査は可能です。忙しい日常の中で、何度も医療機関に足を運ぶ負担を減らせるだけでなく、食事制限や検査前の準備も一度で済ませられるため、多くの患者様にとって大きなメリットがあります。

この記事では、内視鏡専門医の視点から、胃カメラと大腸カメラを同日に受けるメリット、注意点、予約時のポイント、そして検査の流れまでを詳しく解説します。初めて同日検査を検討される方も、以前の検査で苦しい経験をされた方も、安心して検査を受けていただけるよう、実践的な情報をお届けします。

【お問い合わせ・ご予約】

石川消化器内科内視鏡クリニック

電話予約・Web予約(24時間受付)対応

胃カメラと大腸カメラは同日に受けられます

結論から申し上げますと、胃カメラ(胃内視鏡検査)と大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は同じ日に受けることが可能です。

これは特別な検査方法ではありません。多くの医療機関で実施されている検査方法であり、適切な設備と専門的な技術を持つ施設であれば対応可能です。

ただし、すべての医療機関で実施できるわけではないため、事前の確認が必要となります。

同日検査の基本的な流れ

同日検査では、まず胃カメラ検査を行い、その後すぐに大腸カメラ検査を実施します。

検査の順番は医療機関によって異なる場合もありますが、一般的には胃カメラを先に行うケースが多いです。これは、大腸カメラ検査の前処置(下剤の服用)が胃の中を空にする効果も持つため、効率的に両方の検査を行えるからです。

検査台に横になったまま、胃カメラ検査が終了した後、そのまま体勢を変えて大腸カメラ検査に移行します。鎮静剤を使用している場合は、ウトウトした状態のまま両方の検査を受けられるため、患者様の負担を最小限に抑えられます。

同日検査が可能な理由

胃カメラと大腸カメラは、検査の準備や流れに多くの共通点があります。

どちらも消化管の内部を観察する検査であり、食事制限や鎮静剤の使用、検査後の休憩といったプロセスが重なります。この共通性を活かすことで、一度の来院で両方の検査を効率的に実施できるのです。

また、最新の内視鏡機器と専門的な技術を持つ医師であれば、両方の検査を安全かつスムーズに行うことが可能です。当院では、日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医が、オリンパス社製の最上位機種「EVIS X1」を使用して検査を行っており、高い精度と安全性を確保しています。

同日検査の3つの大きなメリット

胃カメラと大腸カメラを同日に受けることで、患者様にとって多くのメリットがあります。ここでは、特に重要な3つのメリットについて詳しく解説します。

時間的・経済的な負担が大幅に軽減される

最も大きなメリットは、通院回数を減らせることです。

通常、胃カメラと大腸カメラを別々に受ける場合、それぞれに事前診察、検査当日、結果説明と、最大で6回の通院が必要になることがあります。同日検査であれば、これを2〜3回程度に抑えられます。

仕事や家庭の都合で何度も休みを取ることが難しい方にとって、この時間的負担の軽減は非常に大きな意味を持ちます。また、交通費や駐車場代などの経済的負担も削減できます。

食事制限が一度で済む

内視鏡検査では、検査前日からの食事制限が必要です。

胃カメラでは朝食を抜く必要があり、大腸カメラでは前日から繊維の少ない食事に制限し、当日は下剤を服用します。これらの準備を2回行うのは、想像以上に大変なものです。

同日検査であれば、この食事制限を一度で済ませられます。特に大腸カメラの前処置は胃の中も空にするため、両方の検査を同時に行う準備が整います。日常生活への影響を最小限に抑えられる点は、多くの患者様から高く評価されています。

検査に伴う心理的負担が減る

検査台に上がる緊張感は、慣れている方でも感じるものです。

点滴を受ける際の針の痛みや、検査前の不安な気持ちを2回経験するよりも、1回で済ませられる方が精神的な負担は軽くなります。特に、以前の検査で苦しい経験をされた方にとって、検査回数を減らせることは大きな安心材料となります。

また、鎮静剤を使用する場合、当日は車やバイクの運転ができなくなりますが、同日検査であればこの制限も1日で済みます。付き添いの方の負担も軽減できる点も見逃せないメリットです。

同日検査を受ける際の注意点

メリットが多い同日検査ですが、いくつか注意すべき点もあります。事前に理解しておくことで、より安心して検査を受けていただけます。

鎮静剤の使用が推奨される

同日検査では、鎮静剤を使用することを強くお勧めします。

鎮静剤なしで胃カメラを受けると、嘔吐反射が強く出る方がいらっしゃいます。この状態で大腸カメラ検査に移行すると、お腹にガスが溜まりやすくなり、検査が困難になる可能性があります。

また、検査時間が通常より長くなるため、鎮静剤を使用してリラックスした状態で検査を受けていただく方が、患者様の負担を軽減できます。当院では、患者様の体格や既往歴を考慮して、適切な量の鎮静剤を使用し、安全に配慮した検査を行っています。

使用する鎮静剤の量について

単独の検査と比較すると、同日検査では鎮静剤の使用量が増える場合があります。

これは検査時間が長くなるため、途中で鎮静効果が薄れてきた場合に追加投与が必要になることがあるためです。ただし、適切に管理された鎮静剤の使用は安全性が高く、検査後のリカバリールームでの休憩時間を十分に取ることで、安全に帰宅していただけます。

保険適応について

内視鏡検査は、症状がある場合や医師からの定期検査の指示がある場合に保険適応となります。

無症状の方が予防目的で検査を受ける場合は、自費診療となることがあります。また、地域によっては胃カメラと大腸カメラの同日検査が保険診療で認められない場合もあるため、事前に医療機関に確認することをお勧めします。

症状がある方であれば保険診療で同日検査を受けていただけます。詳細については、予約時にお気軽にご相談ください。

実施できる医療機関が限られる

同日検査は、専門的な内視鏡技術と設備を完備した医療機関でのみ実施可能です。

内視鏡専門医が常駐し、リカバリールームなどの環境が整った施設に限られます。そのため、すべての医療機関で受けられるわけではありません。事前に対応可能な医療機関を調べ、予約時に同日検査を希望する旨を伝えることが重要です。

同日検査の詳しい流れと準備

実際に同日検査を受ける際の流れを、時系列に沿って詳しく説明します。

検査前日の準備

前日は、繊維の少ない食事を摂っていただきます。夕食は20時頃までに済ませてください。

何を食べればよいか不安な方には、検査食もご用意しています。就寝前には、指定された下剤を服用していただきます。この段階での準備が、翌日の検査の質を左右します。

不明な点があれば、事前に医療機関に確認することをお勧めします。

検査当日の朝の準備

朝8時頃から、自宅で下剤を服用していただきます。約2リットルの下剤を、指示された時間をかけて飲んでいただきます。

12時頃までにお通じがきれいになることを目指します。便の色が透明に近い黄色になったら、準備完了のサインです。お通じがきれいにならない場合や、体調に不安がある場合は、すぐに医療機関に連絡してください。

来院後の流れ

指定された時間に来院していただき、受付を済ませます。検査着に着替えていただいた後、検査室に入室します。

生体モニターを装着し、鎮静剤を投与してから検査を開始します。

胃カメラ検査

ウトウトした状態で、胃カメラ検査を行います。食道、胃、十二指腸を丁寧に観察し、必要に応じて組織検査(生検)も実施します。

検査時間は通常5〜10分程度です。

大腸カメラ検査

胃カメラ終了後、検査台に寝たまま速やかに大腸カメラ検査に移行します。盲腸まで内視鏡を挿入した後、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸としっかりと観察します。

ポリープが見つかった場合は、その場で切除することも可能です。検査時間は15〜30分程度です。

検査後の休憩と結果説明

検査終了後は、鎮静剤の効果を拮抗する薬を投与し、リカバリールームで30分程度お休みいただきます。鎮静剤の効果が切れてきたら、着替えていただき、医師から検査結果の説明を受けます。

生検やポリープ切除を行った場合は、後日病理結果の説明があるため、再診予約を取って帰宅していただきます。

予約時のコツと確認すべきポイント

同日検査をスムーズに受けるためには、予約時の確認が重要です。

事前に確認すべき項目

予約時には、以下の点を必ず確認してください。

- 同日検査に対応しているか – すべての医療機関で実施できるわけではありません

- 内視鏡専門医が担当するか – 専門医による検査は精度と安全性が高まります

- 鎮静剤の使用が可能か – 同日検査では鎮静剤の使用が推奨されます

- リカバリールームがあるか – 検査後の休憩に必要な設備です

- 保険適応の条件 – 症状の有無や地域によって異なります

予約方法と準備

多くの医療機関では、電話またはWebからの予約が可能です。当院では、24時間対応のWeb予約システムをご用意しています。

大腸カメラの予約フォームから、胃カメラも同時に希望する旨をチェックしていただくことで、同日検査の予約が可能です。予約後は、事前のWeb問診にご協力いただくと、当日の診察や検査がスムーズに進行します。

キャンセルポリシーの確認

内視鏡検査の予約変更やキャンセルには、期限が設けられている場合があります。一般的には、検査の4日前までの連絡が必要です。

やむを得ない事情で変更が必要な場合は、できるだけ早めに医療機関に連絡することをお勧めします。

同日検査を安全に受けるための条件

すべての方が同日検査を受けられるわけではありません。安全を最優先するため、以下に該当する方は別日での検査をお勧めする場合があります。

高齢の方や基礎疾患のある方

ご高齢の方や、心臓病、呼吸器疾患などの基礎疾患をお持ちの方は、検査時間が長くなることで体への負担が増える可能性があります。主治医と相談の上、別日での検査を検討することもあります。

ただし、個々の状態によって判断が異なりますので、まずはご相談ください。

過去に検査で強い苦痛を感じた方

以前の内視鏡検査で非常に苦しい思いをされた方は、まず単独の検査で鎮静剤の効果を確認してから、同日検査を検討することをお勧めします。

当院では、患者様の不安を軽減するため、事前に十分なカウンセリングを行い、最適な検査方法をご提案しています。

体重制限について

安全面の理由から、体重が一定以上の方は検査をお受けいただけない場合があります。これは検査台の耐荷重や鎮静剤の投与量の管理に関わる重要な要素です。

詳細については、予約時にご確認ください。

よくある質問と回答

患者様からよくいただく質問にお答えします。

検査は痛いですか?

鎮静剤を使用することで、ほとんど痛みを感じることなく検査を受けていただけます。「気づいたら終わっていた」という感想を多くの患者様からいただいています。

当院では、豊富な経験を持つ内視鏡専門医が、丁寧で迅速な検査を行っています。

検査後はすぐに帰れますか?

鎮静剤を使用した場合、リカバリールームで30分程度お休みいただいた後、医師の結果説明を受けてから帰宅していただきます。当日は車やバイクの運転ができませんので、公共交通機関をご利用いただくか、ご家族の送迎をお願いします。

検査後は食事できますか?

胃カメラのみの場合は、検査後1時間程度で食事が可能です。大腸カメラでポリープ切除を行った場合は、当日は消化の良い食事を摂っていただき、飲酒や激しい運動は控えていただく必要があります。

詳しい食事制限については、検査後に医師から説明いたします。

どのくらいの時間がかかりますか?

検査自体は20〜30分程度ですが、準備や検査後の休憩を含めると、来院から帰宅まで2〜3時間程度を見込んでいただくとよいでしょう。

当日の持ち物は何が必要ですか?

保険証、診察券(再診の方)、お薬手帳、検査費用をご持参ください。当院では、現金のほか、クレジットカードや電子マネーでのお支払いにも対応しています。

当院での同日検査の特徴

石川消化器内科内視鏡クリニックでは、患者様に安心して検査を受けていただけるよう、万全の体制を整えています。

日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医による検査

当院のすべての内視鏡検査は、日本内視鏡学会より認定された内視鏡専門医が担当します。豊富な経験と専門知識を持つ医師が、見落としのない丁寧で迅速な検査を行い、患者様の健康と安心をお守りします。

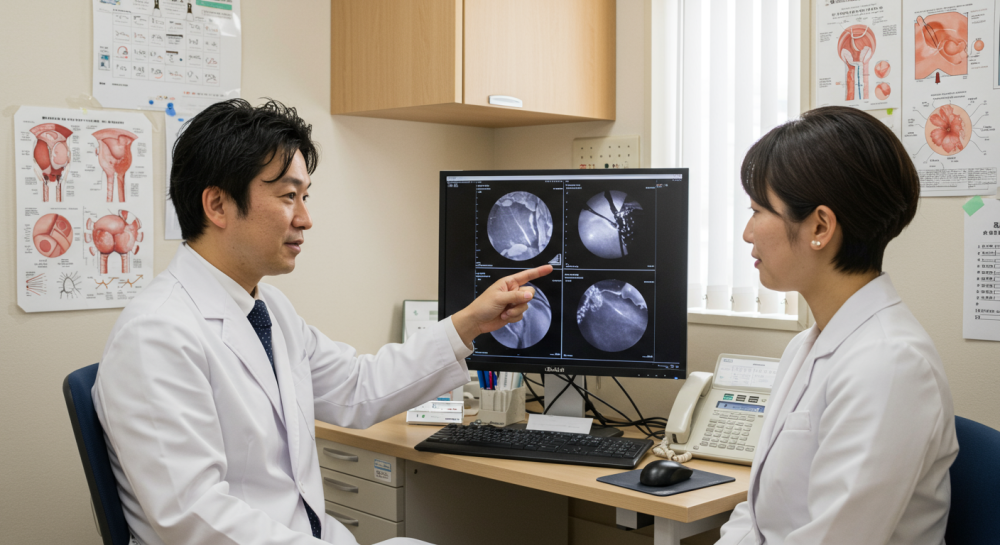

最新の内視鏡システムによる高精度診断

オリンパス社製の最上位機種「EVIS X1」を導入しています。NBI(狭帯域光法)、RDI(赤色光観察)、EDOF(被写界深度拡大技術)といった先端技術により、がんなどの病変の早期発見に大いに貢献します。

大学病院に劣らない正確な診断を提供できます。

苦痛を最小限に抑える鎮静剤の使用

初めての方でも安心していただけるよう、ウトウトと半分眠ったような状態になる鎮静剤をご用意しています。患者様の既往歴や体格を考慮して、適切な量を投与し、安全に配慮した検査を行います。

充実したアフターフォロー体制

検査後、精密検査や入院治療が必要になった場合は、速やかに高度医療機関と連携します。「検査の受けっぱなし」で終わることなく、必要な医療がお届けできるよう万全のフォローをいたします。

まとめ:同日検査で効率的に健康管理を

胃カメラと大腸カメラの同日検査は、時間的・経済的負担を軽減し、効率的に消化器の健康状態を確認できる優れた方法です。忙しい日常の中で、何度も医療機関に足を運ぶ負担を減らせるだけでなく、食事制限や検査前の準備も一度で済ませられます。

鎮静剤を使用することで、苦痛を最小限に抑えながら、両方の検査を安全に受けていただけます。

ただし、同日検査はすべての方に適しているわけではありません。ご高齢の方や基礎疾患をお持ちの方は、安全を最優先し、別日での検査を検討する場合もあります。また、実施できる医療機関が限られているため、事前の確認と予約が重要です。

当院では、内視鏡専門医が最新の内視鏡システムを使用し、高精度で安全な検査を提供しています。患者様一人ひとりの状態に合わせた最適な検査方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

胃がんや大腸がんは、早期発見が何よりも重要です。定期的な検査で、ご自身の健康、そしてご家族の安心を守りましょう。

胃カメラと大腸カメラの同日検査について、詳しくは石川消化器内科内視鏡クリニックまでお問い合わせください。Web予約は24時間受付中です。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

内視鏡の鎮静あり・なしの選び方|体質・持病・運転で決める最適な検査法

胃カメラの鎮静剤、使うべき?使わないべき?

胃カメラ検査を受ける際、多くの方が「鎮静剤を使うかどうか」で悩まれます。

「苦しくない検査がしたい」「でも、検査後に運転する予定がある」「持病があるけど大丈夫?」

こうした不安や疑問をお持ちの方は少なくありません。鎮静剤の使用には、それぞれメリットとデメリットがあります。大切なのは、あなたの体質や生活スタイル、検査後の予定に合わせて最適な方法を選ぶことです。

当院では、日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医が、患者さまお一人おひとりの状況に応じた検査方法をご提案しています。この記事では、鎮静剤の使用を判断する際のポイントを、医師の視点から詳しく解説します。

【ご予約・お問い合わせ】

📞 電話予約:06-6930-1700(平日・土日祝 9:00~17:00)

🌐 Web予約:24時間受付中

🏥 大阪消化器内科・内視鏡クリニック

📍 大阪市中央区難波(なんば駅直結)

鎮静剤とは?その役割と効果

鎮静剤は、胃カメラ検査の際に患者さまの不安や緊張、不快感を和らげるために使用される薬剤です。

ウトウトと半分眠ったような状態になり、「気づいたら検査が終わっていた」という感覚で検査を終えられます。

鎮静剤の主な効果

鎮静剤を使用することで、以下のような効果が期待できます。

- 不安や緊張の軽減・・・検査への恐怖心が和らぎます

- 嘔吐反射の抑制・・・「オエッ」となる反射が起こりにくくなります

- 身体の緊張緩和・・・リラックスした状態で検査を受けられます

- 検査精度の向上・・・患者さまが落ち着いていると、医師も細部まで観察しやすくなります

当院で使用する鎮静剤の種類

当院では、主に2種類の鎮静剤を患者さまの状態に応じて使い分けています。

プロポフォールは即効性が高く、比較的短時間で覚醒するため、検査時の鎮静剤として広く使用されています。明瞭な鎮静作用と予測しやすい薬物動態が特徴です。

ミダゾラムは、鎮静だけでなく抗不安作用もあるため、内視鏡検査での緊張緩和に役立ちます。ただし、覚醒までの時間がやや長くなることがあります。

これらの薬剤を組み合わせることで、より効果的な鎮静状態を作り出すことも可能です。患者さまの体質や反射の強さ、過去の検査履歴などを考慮し、適切な種類と量を慎重に調整します。

鎮静剤を使うべき人・使わない方がいい人

鎮静剤の使用には、向き不向きがあります。

あなたの体質や状況に合わせて、最適な選択をすることが大切です。

鎮静剤の使用をおすすめする方

以下のような方には、鎮静剤の使用をおすすめしています。

- 嘔吐反射が強い方・・・過去の検査で「オエッ」となって辛かった経験がある方

- 検査への不安が強い方・・・初めての検査で緊張している方

- 過去に辛い経験をされた方・・・以前の検査がトラウマになっている方

- リラックスして検査を受けたい方・・・苦痛を最小限に抑えたい方

特に嘔吐反射が強い方は、鎮静剤を使用することで検査がスムーズに進み、精度の高い観察が可能になります。

鎮静剤を使わない方がいい方

一方で、以下のような方は鎮静剤を使用しない検査をおすすめする場合があります。

- 検査後すぐに運転する予定がある方・・・鎮静剤使用後は当日の運転ができません

- 検査後すぐに仕事に戻る必要がある方・・・覚醒までに時間がかかります

- 付き添いの方を手配できない方・・・検査後はお一人での帰宅が困難です

- 特定の持病がある方・・・呼吸器疾患や心疾患がある場合は慎重な判断が必要です

これらの条件に該当する方でも、経鼻内視鏡を選択することで、鎮静剤なしでも比較的楽に検査を受けられる可能性があります。

持病がある方の鎮静剤使用について

持病をお持ちの方は、鎮静剤の使用に特に注意が必要です。

安全に検査を受けていただくため、事前に必ず医師にご相談ください。

注意が必要な持病

以下のような持病がある方は、鎮静剤の使用について慎重な判断が求められます。

- 呼吸器疾患・・・喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など

- 心疾患・・・不整脈、心不全など

- 肝機能障害・・・鎮静剤の代謝に影響します

- 腎機能障害・・・薬剤の排泄に影響します

- 高齢の方・・・鎮静剤が効きやすい傾向があります

これらの持病がある場合でも、検査は可能です。ただし、鎮静剤の種類や量を慎重に調整する必要があります。当院では、患者さまの健康状態を詳しく伺い、全身状態を把握するモニターをつけて検査を行います。

服用中の薬について

抗血栓薬(血液をサラサラにする薬)を服用されている方は、事前にご相談ください。

組織検査が必要になった場合、出血のリスクを考慮する必要があります。多くの場合、薬を継続したまま検査が可能ですが、状況によっては休薬が必要になることもあります。

また、アレルギー歴がある方は、鎮静剤に対するアレルギー反応の可能性も考慮します。過去に薬剤アレルギーを経験された方は、必ず医師にお伝えください。

検査後の運転予定がある方へ

「検査後に車で帰りたい」「仕事の合間に検査を受けたい」

このような方は、鎮静剤を使わない検査方法を選択することをおすすめします。

鎮静剤使用後の運転制限

鎮静剤を使用した場合、当日は自動車の運転ができません。

これは、鎮静剤の効果が完全に切れるまでに時間がかかるためです。検査後は1時間ほど休んでいただきますが、その後も注意力や判断力が低下している可能性があります。

安全のため、鎮静剤を使用した場合は、必ずご家族やご友人の付き添いをお願いしています。公共交通機関やタクシーでのご帰宅も可能です。

運転予定がある方の選択肢

検査後に運転する予定がある方には、以下の選択肢があります。

- 経鼻内視鏡(鎮静剤なし)・・・検査後30~60分で水を飲んだり、運転したりできます

- 経口内視鏡(鎮静剤なし)・・・嘔吐反射が少ない方に適しています

経鼻内視鏡は、鼻から細いスコープ(約5~6mm)を挿入するため、舌の奥に触れず、嘔吐反射が起こりにくいのが特徴です。検査中も医師と会話ができるため、モニターを見ながら質問することもできます。

経口内視鏡と経鼻内視鏡、どちらを選ぶ?

胃カメラには、口から入れる「経口内視鏡」と鼻から入れる「経鼻内視鏡」の2種類があります。

それぞれの特徴を理解し、あなたに合った方法を選びましょう。

経口内視鏡の特徴

経口内視鏡は、口から直径8~9mm程度のスコープを挿入する従来型の検査方法です。

メリット

- 高画質で詳細な観察が可能

- 検査時間が比較的短い

- 病変部が見つかった場合、拡大観察も可能

- 処置や組織採取がしやすい

デメリット

- 嘔吐反射が起きやすい

- 不快感を感じることがある

- 検査中に医師と会話ができない

経口内視鏡は、精密な観察が必要な場合や、処置を伴う可能性がある場合に適しています。当院では、嘔吐反射を抑えるため、鎮静剤の使用をおすすめしています。

経鼻内視鏡の特徴

経鼻内視鏡は、鼻から直径5~6mm程度の細いスコープを挿入する検査方法です。

メリット

- 嘔吐反射が少なく、検査が楽

- 検査中に医師と会話ができる

- 鎮静剤なしでも受けやすい

- 検査後すぐに水を飲んだり、運転したりできる

デメリット

- スコープが細いため、画質がやや劣る

- 鼻腔が狭い方や鼻に持病がある方は受けられない場合がある

- 検査時間がやや長くなることがある

経鼻内視鏡は、嘔吐反射が強い方や、検査後すぐに日常生活に戻りたい方に適しています。当院では、最新式のハイビジョン内視鏡を使用しているため、経鼻でも高品質な観察が可能です。

あなたに合った選択は?

以下の表を参考に、あなたの状況に合った検査方法を選んでください。

- 苦痛が心配/嘔吐反射が強い方→ 経鼻内視鏡

- 詳細な観察・処置が必要な方→ 経口内視鏡

- できるだけ楽に受けたい方→ 鎮静剤+経口内視鏡

- 検査後にすぐ仕事や運転がある方→ 経鼻内視鏡(非鎮静)

当院では、患者さまのご希望や体質に合わせて検査方法を選択できます。どちらが良いか迷われる場合は、お気軽にご相談ください。

鎮静剤が効きにくい方への対応

「以前、鎮静剤を使ったのに効かなかった」という経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

鎮静剤が効きにくい原因はいくつかあります。

鎮静剤が効きにくい原因

以下のような要因が、鎮静剤の効果に影響することがあります。

- アルコールに強い体質・・・日常的に飲酒している方は耐性ができている可能性があります

- 投与量が不足していた・・・体格や体質に対して適切な量でなかった場合

- 強い不安や緊張・・・精神的なストレスが鎮静効果を弱めることがあります

当院での対応

当院では、鎮静剤が効きにくい方にも対応できる体制を整えています。

鎮静剤には「眠る作用が強いもの」と「反射を抑える作用が強いもの」など、いくつか種類があります。これらを組み合わせることで、より効果的な鎮静状態を作り出すことが可能です。

また、検査中も患者さまの状態を常にモニタリングし、必要に応じて追加投与を行います。「検査中に鎮静剤の効果がなくなったらどうしよう」と心配する必要はありません。

検査前の段階で、過去の検査経験や体質について詳しくお伺いし、最適な鎮静方法をご提案します。

検査前後の注意点

安全で快適な検査を受けていただくため、検査前後の注意点をお守りください。

検査前の準備

検査前日は、消化の良い食事を心がけてください。検査当日は、指定された時間から絶食・絶飲となります。

服用中の薬がある方は、事前に医師にご相談ください。多くの薬は継続して服用できますが、一部の薬は休薬が必要になる場合があります。

鎮静剤を使用する場合は、必ず付き添いの方を手配してください。当日は自動車の運転ができません。

検査後の過ごし方

鎮静剤を使用した場合、検査後は1時間ほど休んでいただきます。当院にはリカバリールームを用意しており、ゆっくりお休みいただけます。

検査後の食事は、のどの麻酔が切れてから(約1時間後)摂っていただけます。最初は水分から始め、徐々に通常の食事に戻してください。

鎮静剤を使用しなかった場合は、検査後30~60分で水を飲んだり、食事をしたりできます。運転も可能です。

組織検査を行った場合

組織検査(生検)を行った場合は、当日の激しい運動や飲酒は控えてください。出血のリスクがあるためです。

検査結果は、通常1~2週間後にお伝えします。結果説明の際は、今後の治療方針や定期検査の必要性についてもご説明します。

当院の内視鏡検査の特徴

大阪消化器内科・内視鏡クリニックでは、患者さまに安心して検査を受けていただくため、さまざまな工夫をしています。

内視鏡専門医による高精度な検査

当院のすべての内視鏡検査は、日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医が担当します。豊富な経験と知識を持つ医師の丁寧な操作で、見落としのない精度の高い検査を提供します。

最新の内視鏡システム

オリンパス社製の最上位機種「EVIS X1」を導入しています。NBI(狭帯域光法)、RDI(赤色光観察)、EDOF(被写界深度拡大技術)といった先端技術により、がんなどの病変の早期発見が可能です。

苦痛を最小限に抑える工夫

鎮静剤の使用に加え、炭酸ガス送気を採用しています。空気の100倍吸収が早く、検査後のお腹の張りが少なくなります。

また、患者さまの体質や希望に応じて、経口・経鼻の選択、鎮静剤の有無を柔軟に対応しています。

検査後のフォロー体制

検査後、精密検査や入院治療が必要になった場合は、速やかに高度医療機関と連携します。「検査の受けっぱなし」で終わることなく、必要な医療をお届けできるよう万全のフォローをいたします。

まとめ:あなたに最適な検査方法を選びましょう

胃カメラ検査の鎮静剤使用は、あなたの体質、持病、検査後の予定によって最適な選択が変わります。

嘔吐反射が強い方や不安が大きい方には鎮静剤の使用をおすすめしますが、検査後に運転する予定がある方や、すぐに仕事に戻りたい方には、経鼻内視鏡(鎮静剤なし)が適しています。

持病をお持ちの方は、事前に医師にご相談ください。安全に検査を受けていただくため、鎮静剤の種類や量を慎重に調整します。

当院では、患者さまお一人おひとりの状況に合わせた検査方法をご提案しています。過去に辛い経験をされた方も、初めての方も、安心してご相談ください。

胃がんや食道がんは、早期発見できれば内視鏡での治療が可能です。40歳を過ぎたら、定期的な検査をおすすめします。

詳しい検査方法や予約については、大阪消化器内科内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。電話またはWebから24時間予約を受け付けています。

あなたに合った検査方法で、安心して健康を守りましょう。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

肝機能異常で再検査と言われたら|消化器内科での検査の流れと順番を解説

健康診断で肝機能異常を指摘されたあなたへ

健康診断の結果を受け取り、「肝機能異常」「要再検査」という文字を見て不安になっていませんか?

実は、健康診断で肝機能の異常を指摘される方は年々増加しており、決して珍しいことではありません。

近年では食生活の乱れや運動不足といった生活習慣の変化、内臓肥満による「脂肪肝」が増加しているため、肝機能障害を指摘される方が多くなっているのです。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期段階では自覚症状がほとんどありません・・・

しかし、放置すると「肝硬変」や「肝がん」といった重篤な病気へ進行するリスクがあります。

だからこそ、異常を指摘されたら早めに消化器内科を受診し、精密検査を受けることが大切です。

この記事では、消化器・内視鏡専門医として多くの肝機能異常の患者様を診察してきた経験から、検査の流れと順番をわかりやすく解説します。

肝機能検査の数値が示すもの

健康診断の血液検査では、主に3つの数値で肝機能を評価します。

AST(GOT)とALT(GPT)

「AST」「ALT」は、肝臓の細胞に含まれる酵素です。

肝臓が何らかのダメージを受けて細胞が壊されると、血液中にこれらの酵素が溢れ出してしまい、数値が高くなります。

つまり、AST・ALTの数値は肝臓へのダメージの程度を反映しているのです。

ただし、ASTは肝臓以外の筋肉や赤血球にも存在するため、ALTが正常値でASTだけが高い場合は、肝臓以外の原因も考えられます。

γ-GTP(ガンマ・ジーティーピー)

「γ-GTP」は、肝臓の解毒作用に関係する酵素です。

肝臓がダメージを受けているとき以外にも、胆道や膵臓の疾患で数値が高くなることがあります。

特にアルコールに敏感に反応する特徴があるため、日常的にお酒を飲んでいる方は数値が高くなりやすいです。

最近では、飲酒しない方でも肝臓に中性脂肪が溜まり、γ-GTPの数値が高くなるケースが増えています。

再検査が必要な数値の目安

健康診断で「要注意」と判定される数値は以下の通りです。

- AST:31〜50 U/L

- ALT:31〜50 U/L

- γ-GTP:51〜100 U/L

これらの数値が出た場合は、精密検査を受けることをおすすめします。

さらに、AST・ALTが51以上、γ-GTPが101以上の場合は「異常」と診断され、必ず精密検査が必要です。

医療機関での治療が必要なケースも考えられるため、数値を確認して早めに受診しましょう。

消化器内科での初診の流れ

肝機能異常を指摘されたら、消化器内科を受診しましょう。

初診では、まず受付で健康保険証と健康診断の結果を提出します。

健康診断の結果があると、医師にこれまでの数値の推移を正確に伝えることができるため、必ず持参してください。

問診票の記入

受付で問診票をお渡ししますので、以下の内容について記入していただきます。

- 現在の症状(倦怠感、食欲不振、腹部の違和感など)

- 症状が始まった時期

- 既往歴(過去にかかった病気)

- 服用中のお薬やサプリメント

- 飲酒習慣(頻度と量)

- 家族歴(肝臓病の家族がいるか)

症状の詳細をメモしておくと、医師に正確に伝えることができます。

医師による問診と身体診察

診察室では、まず医師が問診票をもとに詳しくお話を伺います。

「いつから症状がありますか?」「どのような時に不調を感じますか?」「食事との関連はありますか?」「便通はどうですか?」といった質問に答えていただきます。

問診の後、身体診察を行います。

腹部の視診(見て観察する)、聴診(聴診器で音を聞く)、触診(手で触れて確認する)などを行い、腹部の異常や腫瘤の有無などを確認します。

これらの問診と身体診察の結果から、必要な検査を判断します。

消化器内科で行う精密検査の順番

肝機能異常の原因を特定するため、段階的に検査を進めていきます。

ステップ1:血液検査

まず、詳細な血液検査を行います。

健康診断よりも詳しい項目を調べることで、肝臓の状態をより正確に把握できます。

具体的には、以下のような項目を測定します。

- 肝酵素(AST、ALT、γ-GTP、ALP、LAP)

- 黄疸の数値(ビリルビン)

- 肝臓の線維化や合成能(血小板数、プロトロンビン時間、アルブミン)

- ウイルス検査(B型肝炎、C型肝炎、EBウイルス、サイトメガロウイルスなど)

- 自己免疫反応の抗体

採血は腕の静脈から行い、痛みはほんの一瞬です。

結果は数時間から数日で出ますが、当院では迅速検査システムを導入しており、多くの項目は当日中に結果が出ます。

ステップ2:腹部超音波検査(エコー検査)

血液検査と並行して、腹部超音波検査を行います。

超音波を用いて肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓などの臓器の状態を観察する検査です。

放射線被ばくがなく、痛みもない安全な検査方法です。

検査前に4〜6時間程度の絶食が必要な場合があります。

これは、胆のうの収縮状態や膵臓の観察をしやすくするためです。

検査時は、上半身を露出して検査台に仰向けに寝ていただきます。

お腹にゼリー状の超音波用ジェルを塗り、プローブと呼ばれる機器を当てて検査を行います。

検査時間は15〜20分程度です。

腹部超音波検査では、肝臓の脂肪化や腫瘤、胆石、膵臓の腫大や腫瘤、腎臓の結石や腫瘤などを発見することができます。

ステップ3:CT検査(必要に応じて)

超音波検査で異常が見つかった場合や、より詳しい画像診断が必要な場合は、CT検査を行います。

当院では院内にCTを完備しており、必要になったときには速やかにご案内できます。

胸部レントゲン同等の被ばく量で胸部CT検査が可能という特徴もあります。

CT検査では、肝臓の形状、脂肪肝の程度、腫瘍の有無、脾臓の腫れ、腹水の有無などを詳しく調べることができます。

また、閉塞性黄疸(胆石や腫瘍などにより胆汁の流れが悪くなる疾患)を除外するためにも有用です。

ステップ4:肝生検(原因不明の場合)

血液検査や画像検査を行っても原因が分からず、肝機能障害が改善しない場合に行うことがあります。

超音波検査で肝臓を確認した上で、腹部に生検針を刺し、組織の一部を採取します。

採取した組織を顕微鏡で観察することで、炎症や線維化の程度を正確に評価できます。

肝生検は入院が必要な検査のため、必要に応じて専門医療機関へご紹介することもあります。

肝機能異常の主な原因疾患

検査の結果、肝機能異常の原因として以下のような疾患が見つかることがあります。

非アルコール性脂肪肝炎(NAFLD/NASH)

肥満や糖尿病、脂質異常症などが原因で肝臓に脂肪が蓄積し、炎症や線維化を引き起こす疾患です。

近年増加している疾患の一つで、飲酒習慣がなくても発症します。

放置すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあるため、早期発見と生活習慣の改善が重要です。

アルコール性肝障害

過度な飲酒により、肝臓がアルコールを分解する際にダメージを受けることで発症します。

脂肪肝、アルコール性肝炎、肝硬変へと進行することがあります。

治療の基本は禁酒であり、早期に飲酒をやめることで肝機能の改善が期待できます。

ウイルス性肝炎

B型肝炎ウイルス(HBV)やC型肝炎ウイルス(HCV)の感染が原因で肝臓に炎症を起こします。

慢性化すると肝硬変や肝がんのリスクが高まりますが、近年では抗ウイルス薬による治療が劇的に進歩しており、適切な治療で完治や病状のコントロールが可能になっています。

自己免疫性肝炎

免疫システムが肝臓を攻撃することで炎症を引き起こす疾患です。

血液検査で自己抗体が検出されることで診断されます。

ステロイド治療などの免疫抑制療法が有効です。

薬剤性肝障害

特定の薬剤やサプリメントの使用により、肝臓がダメージを受けることがあります。

原因となる薬剤の中止が治療の基本です。

普段服用している薬やサプリメントは、必ず医師に伝えるようにしましょう。

治療と生活習慣の改善

肝機能異常の治療は、原因に応じて異なります。

生活習慣の改善

多くの場合、生活習慣の改善が治療の基本となります。

- 飲酒の制限:アルコール性肝障害の場合は禁酒が必須です

- 食生活の見直し:バランスの取れた食事を心がけ、脂肪肝の改善を目指します

- 適度な運動:肥満や糖尿病がある場合、運動療法が効果的です

- 体重管理:肥満がある場合は、適正体重への減量が重要です

薬物療法

原因疾患に応じて、以下のような薬物療法を行います。

- 肝保護薬:肝臓の負担を軽減し、機能回復を促進します

- 抗ウイルス薬:ウイルス性肝炎の場合に使用します

- 免疫抑制薬:自己免疫性肝炎の場合に使用します

- 利尿剤や制酸薬:肝硬変の対症療法に使用します

定期的な経過観察

肝機能異常は、一度改善しても再び悪化することがあります。

そのため、定期的に血液検査や超音波検査を受けて、肝臓の状態を確認することが大切です。

特に、肥満や糖尿病、脂肪肝がある方は、肝線維化が進行する可能性があるため、継続的なフォローが必要です。

当院では、消化器・内視鏡専門医として、すべての診察、検査、検査結果説明までを担当いたしますので、安心してご相談ください。

放置すると危険な理由

肝機能異常を放置すると、どうなるのでしょうか?

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、症状が現れにくい臓器です。

初期段階では自覚症状がないことが多く、異常に気づいた時には病気がかなり進行していることがあります。

肝機能異常が続くと、以下のような経過をたどることがあります。

- 慢性肝炎:肝臓の炎症が6か月以上持続する状態

- 肝硬変:肝臓が硬くなり、機能が低下する状態

- 肝不全:肝臓の機能が著しく低下し、命に関わる状態

- 肝がん:肝臓に悪性腫瘍ができる状態

特に、肝硬変や肝がんに進行すると、完治することが難しくなります。

だからこそ、健康診断で異常を指摘されたら、すぐに消化器内科を受診して精密検査を受けることが重要なのです。

自覚症状が出た頃には、すでに病状が進行している可能性があります。

発熱、倦怠感、頭痛、褐色尿、黄疸、食欲不振などの症状が出たときには、かなり悪化していることが多いです。

まとめ

健康診断で肝機能異常を指摘されたら、放置せずに早めに消化器内科を受診しましょう。

肝臓は自覚症状が出にくい臓器ですが、放置すると肝硬変や肝がんといった重篤な病気へ進行するリスクがあります。

早期に原因を特定し、適切な治療や生活習慣の改善を行うことで、肝機能の回復や病状の進行を防ぐことができます。

消化器内科での精密検査は、血液検査、腹部超音波検査、必要に応じてCT検査や肝生検を段階的に行います。

これらの検査により、肝機能異常の原因を正確に特定し、最適な治療方針を決定します。

当院では、消化器・内視鏡専門医として、すべての診察、検査、検査結果説明までを担当いたします。

初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。

肝機能異常でお悩みの方は、どうぞ安心してご相談ください。

詳しい検査や治療については、石川消化器内科内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

大腸ポリープ切除後の注意点|食事・運動・出血時の受診目安を徹底解説

大腸ポリープを切除された後、多くの患者様から「いつから普通の食事に戻れるの?」「運動はいつから再開できる?」「出血があったらどうすればいいの?」といった質問をいただきます。

大腸ポリープ切除は、大腸がんの予防に非常に有効な治療法です。

しかし、術後の過ごし方を誤ると、出血や穿孔といった合併症を引き起こす可能性があります。適切なケアと注意点を守ることで、安全に日常生活に戻ることができるのです。

この記事では、消化器・内視鏡専門医として数多くの大腸ポリープ切除を行ってきた経験から、術後の食事制限や運動制限、出血などの合併症が起きた際の受診タイミングについて詳しく解説します。安心して回復期間を過ごし、スムーズに日常生活に戻るための具体的なポイントを整理しました。

大腸ポリープ切除後の回復期間と基本的な注意点

大腸ポリープ切除後の回復期間は、切除したポリープの大きさや数、切除方法によって個人差があります。

一般的には、切除後1週間程度は特に注意が必要な期間となります。

大腸ポリープ切除後は、腸内に「傷」ができた状態です。

この傷が完全にふさがるまでには数日かかるため、特に術後2〜3日目は出血などの合併症が起こりやすい時期となります。切除部位は一時的に「潰瘍」のような状態になり、そこから出血することがあります。

安静期間の重要性

切除後当日から3日間は特に安静にし、激しい運動や腹圧がかかる行動を避けることが大切です。

この期間は出血のリスクが比較的高いため、無理をしないことが重要です。

安静期間中に避けるべき行動として、以下のようなものがあります。

- 飲酒 ・・・ 血管を拡張させ、出血を助長する作用があります

- 激しい運動 ・・・ 腹圧がかかり、切除部位に負担をかけます

- 長距離の移動 ・・・ 特に飛行機は気圧変化により腸に圧力がかかります

- 長時間の入浴やサウナ ・・・ 体を過度に温めると血流が増加し、出血リスクが高まります

切除方法による違い

大腸ポリープの切除方法には、主に「コールドポリペクトミー(CSP)」と「内視鏡的粘膜切除術(EMR)」があります。

コールドポリペクトミーは、高周波電流のような熱を加えずに切除する方法で、10mm未満の小さな腫瘍性ポリープに適応されます。

この方法は出血や穿孔のリスクが比較的低く、後出血率は0%というデータもあります。

一方、EMRは高周波電流を使用するため、切除部位が熱傷になり、粘膜下層まで影響が及びます。そのため、出血率は1.1%から1.7%程度と報告されています。

切除方法によって注意期間も異なり、コールドポリペクトミーの場合は3日間、EMRの場合は1週間程度の注意が必要です。

大腸ポリープ切除後の食事で気をつけるべきこと

大腸ポリープ切除後の食事は、腸への負担を最小限に抑えることが重要です。

切除部位はまだ傷がある状態なので、消化に良い食事を心がけましょう。

硬いものや繊維の多い食べ物が腸を通ると、切除した傷をこすって出血を引き起こす可能性があります。

切除直後の食事メニュー

切除直後の1〜2日間は特に注意が必要です。

おすすめの食事メニューとしては、以下のようなものが挙げられます。

- おかゆやうどん ・・・ 柔らかい炭水化物で消化に優しい

- 豆腐や白身魚 ・・・ 消化の良いタンパク源

- 野菜スープ ・・・ 形を細かくした野菜で栄養補給

- ヨーグルトやバナナ ・・・ 腸に優しい食品

避けるべき食品

この時期に避けるべき食品としては、以下のようなものがあります。

- 油分の多い揚げ物や脂っこい食べ物 ・・・ 消化に時間がかかり、腸に負担をかけます

- 唐辛子やカレー粉などの刺激の強い香辛料 ・・・ 腸の粘膜に炎症を起こしやすい

- アルコール飲料や炭酸飲料 ・・・ 血管を拡張させ、出血リスクを高めます

- 生野菜やキノコ類、海藻類 ・・・ 食物繊維が多く、傷をこする可能性があります

水分補給と便秘予防

水分も積極的に摂取し、便秘を予防することも大切です。

便が硬くなると排便時に腸に負担がかかり、出血のリスクが高まる可能性があります。

ただし、過度な食事制限は栄養不足を招く恐れもあります。

ポリープの大きさや切除方法によって異なりますが、一般的には術後3日目以降から徐々に通常の食事に戻していくことが可能です。

まずは消化の良いものから始めて、様子を見ながら食べられるものを増やしていきましょう。

運動や入浴はいつから再開できる?

大腸ポリープ切除後の運動再開については、多くの患者様から質問を受けます。

運動をすると血流が増え、血圧も上がります。

それによって、腸の切除部位にあるかさぶたがはがれ、再出血のリスクが高まる可能性があるのです。

特に腹圧がかかる運動は、創部への圧力が直接的にかかるため危険です。

運動再開の段階的アプローチ

運動再開の目安としては、以下のようなステップを踏むことをお勧めします。

- 術後3日間程度 ・・・ 安静にし、運動は控える

- 術後4日目〜1週間程度 ・・・ 体調が安定していれば、散歩や軽いストレッチなどの軽い運動から始める

- 術後1週間以降 ・・・ ジョギング、ゴルフ、テニス、筋力トレーニングなどの激しい運動や腹圧のかかる運動は、医師の許可を得てから再開する

「発汗を伴うような運動」が一つの目安となることもあります。

入浴とサウナの注意点

入浴についても注意が必要です。

長時間の入浴やサウナは血行が促進され、再出血の可能性が高まります。

術後2日目以降に短時間のシャワーから始め、1週間程度経過してから湯船に浸かるという段階的なアプローチが安全です。

ただし、サウナや岩盤浴などは術後2週間程度は避けるのが無難でしょう。

アルコールとカフェインの摂取

アルコールやカフェインの摂取再開も慎重に行う必要があります。

アルコールは血管を拡張させ、出血を助長する作用があります。

特に赤ワインやビールなどの発酵酒は刺激が強いため、術後最低でも1週間は控えることをお勧めします。

コーヒーなどのカフェインを含む飲み物も腸を刺激する作用があるため、数日程度は控え、再開するときも薄めのものから少量ずつ様子を見ながら飲むようにしましょう。

仕事復帰と日常生活への戻り方

「大腸ポリープを切除したけれど、立ち仕事っていつからできるの?」

「デスクワークなら明日から大丈夫?」このような質問をよく受けます。

仕事復帰のタイミングは、仕事の内容や個人の回復状況によって異なります。

デスクワークの場合

身体への負担が少ないデスクワークであれば、翌日から可能なケースもあります。

ただし、体調には十分注意し、お腹の張りや違和感、出血などがないかを確認しながら、無理のない範囲で進めましょう。

長時間座りっぱなしは避け、適度に休憩を取ることも大切です。

腹圧がかかる仕事の場合

介護職、運送業、建設業など、重い物を持ったり、お腹に力が入ったりする仕事の場合は、少なくとも3日〜1週間程度は避けるのが賢明です。

クリニックによっては、10日間程度の安静を指示されることもあります。

必ず医師に確認し、許可を得てから復帰するようにしてください。

復帰後も、しばらくは体調の変化に気を配り、出血や強い腹痛など異変を感じた場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

日常生活での注意点

日常生活では、排便時の強い努責を避けることも重要です。

便秘にならないよう水分を十分に摂取し、必要に応じて医師に相談して緩下剤を使用することも検討しましょう。

また、性行為についても、術後1週間程度は控えるよう指示されることが多いです。

これは、性行為によって腹圧が上昇し、出血のリスクを高める可能性があるためです。

大腸ポリープ切除後の出血:色・量・続く期間の目安

大腸ポリープを切除された後、多くの方が気になるのが「出血」の問題です。

切除後はある程度の出血が起こりうるものですが、その色や量、続く期間によっては注意が必要な場合もあります。

出血が起こる理由と時期

大腸ポリープは、大腸の粘膜からキノコのように盛り上がったものです。

これを内視鏡で切り取るわけですから、多かれ少なかれ出血するのは自然なことです。

切除した部分は一時的に「傷」や「潰瘍」のような状態になり、そこから出血することがあります。

ポリープには栄養を送るための血管が存在し、特に茎が太いポリープや大きなポリープでは、内部の血管も太く、出血のリスクがやや高まることがあります。

出血しやすい期間として、治療後24時間以内が最も出血が起こりやすい期間です。

特に切除当日の夜間から翌朝の排便時に出血が見られることが多いとされています。

治療後1週間程度は遅発性の出血にも注意が必要で、稀に2週間程度後にかさぶたが剥がれるようにして出血することもあります。

一般的に、術後1週間を過ぎると出血のリスクはかなり低くなり、0%に近づくとされています。

比較的心配の少ない出血の目安

排便時に出血が見られたら、まずは慌てずにその「色」と「量」を確認しましょう。

比較的心配の少ない出血としては、以下のようなものがあります。

- トイレットペーパーに鮮血が少量付着する程度

- 便の表面に、筋状に少量の血液が付着している

- ごく少量の暗赤色の血の塊が少量混じる程度で、すぐに出血が止まる

このような場合は、多くが自然に止血するため、過度な心配は不要なことが多いです。

できるだけ安静にし、無理な動きを避け、引き続き便の状態を観察しましょう。

注意が必要な出血・病院へ連絡すべきサイン

以下のような出血の場合は、自己判断せずに速やかに手術を受けた医療機関に連絡し、指示を仰いでください。

- 便全体が赤黒い血液に染まっている

- 鮮血がポタポタと垂れる、またはシャーっと出る

- 何度も血便が続く

- 生理の多い日のような出血量

- 1日に何度もトイレットペーパーが真っ赤になるほどの出血がある

- 持続する腹痛、または徐々に強くなる腹痛がある

- めまい、ふらつき、立ちくらみ、顔面蒼白、冷や汗、動悸、息切れなど貧血を疑う症状がある

特に注意すべきサイン(緊急性が高い可能性)

便器が真っ赤に染まるほど多量の鮮血が出る、意識が遠のく感じがする、我慢できないほどの強い腹痛、冷や汗が止まらないといった症状がある場合は、夜間や休日であってもためらわずに、手術を受けた医療機関の緊急連絡先に連絡するか、救急病院を受診してください。

状況によっては救急車の要請も考慮しましょう。

出血した場合の病院での対応と治療法

万が一、ポリープ切除後に出血が続いたり、量が多い場合は、適切な処置が必要です。

まずはクリニックへ連絡

自己判断せず、まずは手術を受けた医療機関に連絡しましょう。

夜間や休診日であっても、緊急連絡先が案内されているはずです。

電話で状況を説明し、指示を仰いでください。

出血の色、量、頻度、その他の症状(腹痛、めまいなど)を具体的に伝えることが重要です。

病院での対応

少量の出血であれば、経過観察で止血されることがほとんどです。

患者様はこの間、安静に過ごし、無理な動きを避けることが重要です。

一方で、予期しない痛みや一時間に複数回トイレに行く程の出血が見られた場合は、すぐに医師に連絡する必要があります。

比較的多くのケースでは、内視鏡を用いた止血処置が取られます。

この方法は、出血箇所を直接観察しながら行うため、非常に効果的です。

内視鏡下でクリップや高周波を用いて止血を行うことができます。

稀に輸血を要する出血もありますが、適切な処置により多くの場合は回復します。

大腸ポリープ切除の合併症とリスク要因

大腸ポリープ切除後の合併症として最も多いのが出血です。

その他にも、穿孔(大腸の壁に穴があくこと)や腹痛などがあります。

特に高齢者や抗血栓薬を内服中の患者様は、合併症のリスクが高まることが知られています。

出血リスクが高まる要因

以下のような要因がある場合、出血リスクが高まります。

- 抗血栓薬の内服 ・・・ 血液をサラサラにする薬を服用している場合

- 高齢者 ・・・ 加齢により血管の脆弱性が増すため

- いきみやアルコール ・・・ 腹圧の上昇や血管拡張により出血リスクが高まる

切除方法による合併症率の違い

コールドポリペクトミーは、EMRと比較して後出血率が低いことが報告されています。

コールドポリペクトミーの後出血率は0%で、遅発性穿孔は認めなかったというデータがあり、大きな合併症は少ないです。

これは、熱を使わずにポリープを切除するため、EMRに比べ合併症が少ないといわれております。

一方、EMRの場合は出血率が1.1%から1.7%程度と報告されています。

大腸がん予防のための定期検診の重要性

大腸ポリープ切除は、大腸がん予防に非常に有効です。

大腸がんの多くは大腸ポリープから派生すると考えられており、大腸ポリープ切除により53%の大腸がん死亡を予防できるという報告もあります。

早期発見のメリット

早期発見がなぜ重要かというと、小さいうちに腫瘍性ポリープを摘除することにより、大腸がん発生の予防につながるからです。

症状が起きないうちから大腸カメラを受けることが推奨されます。

大腸がんは早期の段階では自覚症状はほとんどありません。

進行すると、便に血が混じる(血便や下血)、便の表面に血液が付着するなどの症状があらわれます。

定期検診の頻度

大腸ポリープを切除した後は、定期的な検診が重要です。

ポリープの大きさや数、組織型によって異なりますが、一般的には1〜3年ごとの大腸カメラ検査が推奨されます。

医師の指示に従い、定期的な検診を受けることで、再発や新たなポリープの早期発見につながります。

まとめ:安心して回復期間を過ごすために

大腸ポリープ切除後の注意点について、詳しく解説してきました。

術後の過ごし方を適切に守ることで、合併症を予防し、安全に日常生活に戻ることができます。

重要なポイントをまとめると、以下のようになります。

- 安静期間 ・・・ 術後3日間は特に安静にし、激しい運動や腹圧がかかる行動を避ける

- 食事 ・・・ 消化に良い食事を心がけ、刺激物や食物繊維の多い食品は避ける

- 運動 ・・・ 段階的に再開し、激しい運動は医師の許可を得てから

- 出血 ・・・ 少量の出血は経過観察で問題ないが、多量の出血や持続する出血は速やかに受診

- 定期検診 ・・・ 再発予防のため、医師の指示に従い定期的な検診を受ける

最も大切なのは自己判断せず、必ず担当医の指示に従うことです。

不安なことや気になる症状があれば、ためらわずに医療機関にご相談ください。

当院では、消化器・内視鏡専門医がすべての診察、検査、検査結果説明までを担当いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

大腸ポリープ切除後の詳しい注意点や、無痛での内視鏡検査については、石川消化器内科内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

内視鏡検査は朝イチがベスト?予約時間・食事制限・仕事調整の完全ガイド

目次

- 朝イチ予約のメリットとデメリット

- 胃カメラと大腸カメラで異なる予約時間の選び方

- 前日の食事制限を成功させるコツ

- 当日の下剤服用と来院タイミング

- 鎮静剤使用時の注意事項と帰宅後の過ごし方

- よくある質問と回答

📞 お問い合わせ・ご予約

石川消化器内科内視鏡クリニック

📍 大阪市城東区「蒲生四丁目駅」5番出口すぐ

内視鏡検査を受けることが決まったとき、「何時に予約すればいいの?」「前日は何を食べたらいいの?」と不安になる方は多いです。

検査の予約時間によって、準備の仕方や当日のスケジュールが大きく変わります。

この記事では、消化器内視鏡専門医として数多くの検査を行ってきた経験から、最適な予約時間の選び方や前日の食事制限、仕事との調整方法まで詳しく解説します。

検査をスムーズに受けるための段取りを、医療現場の実情に基づいてお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

朝イチ予約のメリットとデメリット

内視鏡検査の予約時間として「朝イチ」を選ぶ方は少なくありません。

朝の早い時間帯に検査を受けることには、いくつかのメリットがあります。

朝イチ予約の主なメリット

まず、空腹時間が短く済むという点が大きな利点です。

前日の夜から絶食が必要な内視鏡検査では、朝早い時間に検査を受けることで、空腹を我慢する時間を最小限に抑えられます。

午前9時30分や10時30分に検査を受ければ、11時から12時頃にはご帰宅いただけます。

次に、午後の時間を有効活用できるという利点があります。

仕事が忙しい方や子育て中の方にとって、丸1日を検査で費やすのは負担が大きいです。

朝イチの検査なら、午後からは通常の予定を入れることが可能です。

さらに、検査前の不安な時間が短いというメリットもあります。

検査を待つ時間が長いほど、緊張や不安が増してしまうものです。

朝イチであれば、起きてすぐに検査に向かえるため、心理的な負担も軽減されます。

朝イチ予約の注意点

一方で、朝イチ予約にはいくつかの注意点もあります。

早朝からの準備が必要という点です。

大腸カメラ検査の場合、検査の4時間前から下剤を服用する必要があります。

9時30分の検査であれば、朝5時30分頃から下剤を飲み始めることになります。

また、朝の通勤ラッシュと重なる可能性があります。

都市部では朝の移動が混雑するため、余裕を持った移動計画が必要です。

鎮静剤使用後の運転制限も考慮すべき点です。

検査で鎮静剤を使用した場合、当日の車・バイク・自転車の運転はできません。

朝イチの検査でも、この制限は変わりませんので、ご家族の送迎や公共交通機関の利用を検討してください。

胃カメラと大腸カメラで異なる予約時間の選び方

内視鏡検査には「胃カメラ」と「大腸カメラ」があります。

それぞれ準備方法が異なるため、最適な予約時間も変わってきます。

胃カメラ検査の予約時間

胃カメラ検査は、午前中の予約が一般的です。

検査前日の夜9時頃までに消化の良い夕食を済ませ、当日の朝は絶食で来院します。

検査自体は20分程度で終わり、検査後1時間ほどで食事が可能になります。

午前中に検査を受ければ、昼食から通常の食事に戻れるため、生活リズムへの影響が最小限です。

ただし、午後に検査を受ける場合は、朝食を検査の6時間以上前に済ませる必要があります。

大腸カメラ検査の予約時間

大腸カメラ検査では、朝イチから午前中の予約が推奨されます。

検査3日前から食物繊維の多い食品を控え、前日は消化の良い食事に限定します。

当日は検査の4時間前から下剤を服用し、便の状態が適切になったら来院します。

朝イチの検査であれば、早朝から下剤を飲み始め、午前中に検査を終えることができます。

検査後は通常の食事が可能ですが、ポリープ切除を行った場合は、飲酒や激しい運動を控える必要があります。

仕事との調整を考えた予約時間

仕事をされている方にとって、検査のための休みをどう取るかは重要な問題です。

胃カメラ検査なら、午前中に検査を受けて午後から出勤することも可能です。

ただし、鎮静剤を使用した場合は、検査後の眠気や集中力の低下を考慮し、半日休みを取ることをお勧めします。

大腸カメラ検査の場合は、丸1日の休みを取るのが理想的です。

下剤の服用から検査、検査後の体調回復までを考えると、無理に仕事を入れない方が安全です。

前日の食事制限を成功させるコツ

内視鏡検査の精度を高めるためには、前日の食事制限が非常に重要です。

適切な食事制限ができていないと、検査がスムーズに進まず、再検査が必要になることもあります。

胃カメラ検査前日の食事

胃カメラ検査の前日は、消化の良い食事を心がけることが基本です。

おかゆ、うどん、白身魚、豆腐、卵など、脂肪分や食物繊維が少ない食品を選びます。

前日の夕食は20時までに済ませ、それ以降は水やお茶、スポーツドリンクのみ摂取可能です。

避けるべき食品は、脂身の多い肉、揚げ物、きのこ、海藻、豆類、乳製品などです。

これらは胃の中に残りやすく、検査の妨げになります。

大腸カメラ検査前日の食事

大腸カメラ検査では、検査3日前から食事制限が始まります。

検査3日前からは、こんにゃく、海藻、きのこ、繊維質の多い野菜、乳製品、玄米などを控えます。

前日の夕食は20時までに済ませ、消化の良い食事または検査食を摂取します。

食べて良いものは、白米、おかゆ、うどん、そうめん、白身魚、鶏むね肉、豆腐、じゃがいも、バナナなどです。

前日の夕食後は、水やお茶、スポーツドリンクを積極的に摂取し、腸内をきれいにする準備をします。

食事制限中の注意点

食事制限中は、水分補給を十分に行うことが大切です。

特に大腸カメラ検査では、下剤の効果を高めるために、前日から当日にかけて2リットル程度の水分摂取が推奨されます。

ただし、牛乳やコーヒー、アルコールは避けてください。

また、普段服用している薬は医師の指示に従うことが重要です。

血圧の薬や心臓の薬など、継続が必要な薬もあれば、休薬が必要な薬もあります。

事前の診察時に必ず確認しましょう。

当日の下剤服用と来院タイミング

大腸カメラ検査では、当日の下剤服用が避けられません。

下剤の飲み方と来院タイミングが、検査の成否を左右します。

下剤服用の基本的な流れ

当日は検査の4時間前から下剤を服用します。

9時30分の検査であれば、朝5時30分頃から下剤を飲み始めます。

下剤は1時間から2時間かけて、指示された量を少しずつ飲んでいきます。

下剤を飲み始めてから1時間から2時間後に、便意を感じ始めます。

その後、何度もトイレに行くことになりますので、自宅で落ち着いて過ごせる環境を整えておくことが大切です。

適切な便の状態とは

検査に適した便の状態は、透明から薄い黄色の水様便です。

便に固形物が混じっていたり、茶色い色が残っていたりする場合は、まだ腸内が十分にきれいになっていません。

この状態で検査を受けると、観察が不十分になり、病変を見逃す可能性があります。

適切な便の状態になったら、クリニックに連絡して来院します。

検査の15分前には到着するようにしましょう。

院内で下剤を服用する選択肢

当院では、**トイレ付き個室で下剤を服用できる体制**を整えています。

自宅のトイレ環境に不安がある方や、通勤途中でトイレに行きたくなるのが心配な方は、院内での下剤服用をお勧めします。

事前にご相談いただければ、スケジュールを調整いたします。

鎮静剤使用時の注意事項と帰宅後の過ごし方

内視鏡検査では、苦痛を軽減するために鎮静剤を使用することがあります。

鎮静剤の使用には、いくつかの注意事項があります。

鎮静剤使用時の運転制限

鎮静剤を使用した場合、当日の車・バイク・自転車の運転は禁止です。

鎮静剤の効果は個人差がありますが、検査後数時間は眠気やふらつきが残ることがあります。

安全のため、ご家族の送迎や公共交通機関の利用を計画してください。

また、検査当日は重要な判断を伴う仕事や、危険を伴う作業も避けるべきです。

鎮静剤の影響で集中力や判断力が低下している可能性があるためです。

検査後の食事と過ごし方

胃カメラ検査後は、1時間ほど経過してから食事が可能です。

組織採取を行った場合は、刺激の強い食べ物や熱いものは避け、消化の良い食事から始めます。

油分の多い食事や過度の飲酒も控えてください。

大腸カメラ検査後は、通常の食事が可能ですが、ポリープ切除を行った場合は特別な注意が必要です。

飲酒や激しい運動は1週間程度控え、出血や腹痛などの症状があれば、すぐにクリニックに連絡してください。

検査結果の説明

検査後は、リカバリー室で休んでいただいた後、結果説明を行います。

当院では、すべての診察、検査、検査結果説明を院長が担当しますので、安心してご相談いただけます。

検査で採取した組織の病理検査結果は、約1か月後の外来時に説明いたします。

よくある質問と回答

内視鏡検査について、患者様からよくいただく質問をまとめました。

Q1. 検査前日にお酒は飲んでも良いですか?

**少量であれば問題ありません**。

ビール350ml程度、ハイボールやワインならグラス2杯程度が目安です。

ただし、大量の飲酒は検査の精度に影響しますので、控えめにしてください。

Q2. 検査当日に薬を飲んでも良いですか?

**医師の指示に従ってください**。

血圧の薬や心臓の薬など、継続が必要な薬もあります。

一方、糖尿病の薬やインスリンは、検査当日朝の使用を中止します。

事前の診察時に、服用している薬をすべて医師に伝えてください。

Q3. 生理中でも検査は受けられますか?

**胃カメラ検査は問題なく受けられます**。

大腸カメラ検査も基本的には可能ですが、生理の状態によっては延期をお勧めすることもあります。

ご予約時にご相談ください。

Q4. 検査後すぐに仕事に戻れますか?

**鎮静剤を使用しない場合は可能です**。

ただし、鎮静剤を使用した場合は、眠気やふらつきが残る可能性があるため、半日から1日の休みを取ることをお勧めします。

検査の種類や体調によっても異なりますので、事前に医師にご相談ください。

まとめ:あなたに最適な予約時間を選ぶために

内視鏡検査の予約時間は、検査の種類や生活スタイルによって最適な選択が異なります。

朝イチの予約は、空腹時間が短く午後の時間を有効活用できるメリットがありますが、早朝からの準備が必要です。

胃カメラ検査なら午前中の予約が一般的で、大腸カメラ検査では朝イチから午前中の予約が推奨されます。

前日の食事制限は検査の精度を左右する重要な要素です。

消化の良い食事を心がけ、水分補給を十分に行いましょう。

当日の下剤服用では、適切な便の状態になるまで自宅で落ち着いて過ごすことが大切です。

鎮静剤を使用する場合は、当日の運転制限や検査後の過ごし方に注意が必要です。

検査後は医師の指示に従い、無理のない範囲で日常生活に戻ってください。

当院では、患者様が安心して検査を受けられるよう、さまざまな工夫を行っています。

初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。

内視鏡検査に関するご不安やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。

消化器・内視鏡専門医として、すべての診察、検査、検査結果説明を担当いたします。

詳しい検査内容や予約方法については、石川消化器内科内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

胃カメラの結果「異常なし」でも症状が続くときの次の一手|追加検査と受診タイミング

胃カメラ検査を受けて「異常なし」と言われたのに、胃もたれや胸やけ、みぞおちの痛みが続いている・・・

そんな経験はありませんか?

検査で異常が見つからないと、「気のせい」と思われがちですが、決してそうではありません。胃カメラで映らない疾患や、胃の機能的な問題が隠れている可能性があります。

消化器内科医として多くの患者様を診てきた経験から、「異常なし」と言われた後も症状が続く場合、次に何をすべきか、どのタイミングで受診すべきかを丁寧に解説します。

胃カメラで「異常なし」と言われる理由

胃カメラ検査は、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察する有用な検査です。

逆流性食道炎、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、食道がんなど、粘膜に明らかな変化がある疾患を診断できます。

しかし、胃カメラはあくまで「構造(形)に異常があるか」を確認する検査です。

つまり、粘膜に傷や腫瘍、明らかな炎症がなければ、「異常なし」と判定されます。

ここに落とし穴があります。胃の「動き」や「知覚」の異常は、胃カメラでは映らないのです。

胃カメラでわかること・わからないこと

胃カメラでわかることは、粘膜の状態です。炎症、潰瘍、ポリープ、がんなど、目に見える変化を捉えます。

胃カメラでわからないことは、胃の運動機能や知覚の異常です。胃の動きが悪い、胃酸に過敏になっている、といった機能的な問題は画像では判断できません。

また、胃以外の臓器(胆のう、膵臓、心臓など)が原因で胃の症状が出ている場合も、胃カメラだけでは見つかりません。

「異常なし」でも症状が続く原因

胃カメラで異常が見つからないのに症状が続く場合、いくつかの可能性が考えられます。

機能性ディスペプシア(FD)

多くの場合、「機能性ディスペプシア」が原因です。

これは、胃の動きや知覚の異常によって症状が出る病気で、近年増えています。国内の10人に1人が該当すると言われており、受診に至っていない方も少なくありません。

機能性ディスペプシアの主な症状

- 食後すぐにお腹がいっぱいになる

- 少量で苦しくなる

- 胃の上の方が痛む・焼ける

- 空腹時や緊張時に胃が不快になる

- 食後の胃もたれが続く

機能性ディスペプシアには、大きく分けて2つのタイプがあります。

食後愁訴症候群(PDS)は、食後に胃がもたれたり、すぐにお腹いっぱいになるタイプです。胃の排出機能の低下や、胃の拡張反応の異常が原因と考えられています。

心窩部痛症候群(EPS)は、空腹時にみぞおちが痛くなったり、チクチク・シクシクするタイプです。胃の知覚過敏が主な原因で、通常では痛みを感じない程度の刺激でも過敏に反応してしまいます。

実際には、この2つのタイプが混在することも珍しくありません。

胃以外の原因

胃の症状だと思っていても、実際は胃以外が原因のこともあります。

胆のう疾患(胆石、胆のう炎)は、みぞおちの痛みや吐き気を伴います。特に脂っこい食事の後に症状が出やすいのが特徴です。

膵炎は、胃痛に似た痛みが背中まで響くことがあります。

食道アカラシア・機能性食道障害は、飲み込みづらさや胸の詰まり感を引き起こします。

心因性(ストレス、うつ、パニック障害)の場合、胃に症状が集中しやすくなります。自律神経の乱れが胃の機能に影響を与えるためです。

心臓疾患(狭心症など)も、みぞおちや上腹部の痛みとして出ることがあります。

このように、「胃が原因だと思っていたら別の臓器だった」というケースも珍しくありません。

次に検討すべき検査

胃カメラで異常が見つからなかった場合、次に検討すべき検査があります。

ピロリ菌検査

胃カメラでピロリ菌感染を「疑う」ことは可能ですが、確定診断には検査が必要です。

ピロリ菌は、胃の粘膜にすみつく細菌で、多くは幼少期に感染します。一度感染すると自然には消えず、慢性的な胃の炎症を引き起こし、長期的には胃潰瘍・十二指腸潰瘍・慢性胃炎、そして胃がんの発症リスクを高めます。

ピロリ菌は抗生物質と胃酸を抑える薬を組み合わせた内服治療で除菌できます。除菌治療を保険で行うには、事前に胃カメラで「胃炎の所見がある」かつ「その他検査でピロリ菌陽性」を確認する必要があります。

ピロリ菌を放置すると、加齢とともに胃の粘膜が萎縮し、胃がんのリスクが高まります。早めの検査と除菌が大切です。

腹部エコー検査

腹部エコー検査は、肝臓、胆のう、総胆管、膵臓、大腸・小腸など、胃の近辺の臓器の異常の有無を調べます。

胆石や胆のう炎、膵炎などが見つかることがあります。

CT検査

胃カメラ検査、超音波検査の上、精密検査としてCT検査が必要になることがあります。

全身の断層像だけでなく、3Dの立体像で鮮明な画像が取得でき、肺などの胸部の病変、肝臓・腎臓などの腹部の病変の早期発見に役立ちます。

当院では、GEヘルスケア社製の16列CT装置「Revolution ACT」を導入しており、撮影時間が短いため、被ばく量も最小限に抑えられます。

血液検査

貧血、肝機能、膵酵素、炎症反応などを調べることで、胃以外の臓器の異常を見つけることができます。

受診の緊急性を見分けるポイント

症状が続いている場合、どのタイミングで受診すべきか悩む方も多いでしょう。

以下のような症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。

すぐに受診すべき症状

- 血便や黒い便(タール便)が出た

- 体重が急激に減少している

- 貧血が進行している

- 激しい腹痛が続く

- 吐血があった

- 嚥下困難(飲み込みにくさ)がある

これらの症状は、重大な病気のサインである可能性があります。すぐに医療機関を受診しましょう。

早めの受診を検討すべき症状

- 市販薬を服用しても症状が全く治らない

- 症状が数週間以上続いている

- 症状が徐々に悪化している

- 食欲不振が続き、栄養が不足している

- 日常生活に支障が出ている

これらの症状がある場合は、早めに専門医に相談することをおすすめします。

受診時に持参すべきもの

受診時には、以下のものを持参すると診察がスムーズに進みます。

過去の検査結果

胃カメラの検査結果、血液検査の結果、CT検査の画像など、過去の検査結果をすべて持参してください。

検査結果の推移を見ることで、より正確な診断が可能になります。

症状の記録

いつ、どんなタイミングで症状が出るのか、症状の詳細を記録しておくと、医師に伝えやすくなります。

- 食前or食後に症状が起こる

- 起きてすぐ胃がむかつく

- 夕方になると決まって痛む

- ストレスで症状が強くなる

- 症状が断続的か継続的か

症状の記録があると、根本にある原因を特定しやすくなります。

服用中の薬

現在服用している薬(市販薬を含む)をすべて伝えてください。

お薬手帳があれば持参してください。

機能性ディスペプシアの治療法

機能性ディスペプシアと診断された場合、以下のような治療法があります。

生活習慣の改善

機能性ディスペプシアの原因となる生活習慣の乱れを改善します。

- 暴飲・暴食・早食いを避ける

- 脂っこいもの・刺激物を摂り過ぎない

- 十分に睡眠を摂る

- 規則正しい生活を送る

- ストレスを上手に解消する

これらの改善だけで症状が軽減することもあります。

薬物療法

消化管の蠕動運動を改善する薬、胃酸の分泌を抑える薬などを使用します。

また、六君子湯・半夏瀉心湯・半夏厚朴湯といった漢方薬、抗うつ剤・抗不安薬が有効になることもあります。

患者様の症状に合わせて、最適な薬を選択します。

ピロリ菌の除菌治療

ピロリ菌の感染が認められる場合には、その除菌治療を行うことで、症状の改善が期待できます。

除菌治療では、胃酸の分泌を抑制する薬1種類と、抗生物質2種類を、連日1週間内服します。

当院での取り組み

大阪消化器内科・内視鏡クリニックでは、日本内視鏡学会の内視鏡専門医による、鎮静剤を用いた胃カメラ検査・大腸カメラ検査を行っています。

豊富な経験と知識を持つ医師の丁寧な操作、苦痛・不安を和らげる鎮静剤が、患者様のご負担を最小限に抑えます。

検査前後にはお一人おひとり、分かりやすく丁寧な説明をいたしますので、ご理解・ご納得して検査を受けていただけます。

また内視鏡は、オリンパス社製の最上位機種「EVIS X1」を導入しております。特殊な光で病変部を強調する機能、拡大観察できる機能が、胃がん・大腸がんをはじめとする疾患の早期発見を可能とします。

胃カメラ検査・大腸カメラ検査の「辛い・苦しい」というイメージを払拭する決意ですので、どうぞ安心して、お気軽にご相談ください。

検査後、精密検査・入院治療が必要になった場合は、速やかに高度医療機関と連携します。当院は内視鏡検査に注力したクリニックですが、「検査の受けっぱなし」で終わることなく、必要な医療がお届けできるよう万全のフォローをいたします。

まとめ

胃カメラで「異常なし」と言われても、症状が続く場合は決して「気のせい」ではありません。

機能性ディスペプシアや胃以外の臓器の病気が隠れている可能性があります。

症状が続いている場合は、追加検査や継続的なフォローを受けることが大切です。

ピロリ菌検査、腹部エコー検査、CT検査、血液検査など、必要な検査を適切に受けることで、原因を特定し、適切な治療につなげることができます。

当院では、検査後も症状に合わせたきめ細やかな治療を重視しています。単に「異常なし」と伝えて終わりではなく、つらさの背景まで丁寧に考える診療を行います。

『検査をしたのに解決しない』という不安も、ぜひご相談ください。

詳しくは、大阪消化器内科内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。

なんば駅から駅直結ビルで、平日・土日祝日も診療しています(9:00~17:00)。電話・Web予約も可能です。

胃の不調でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

便潜血陽性後の大腸カメラはいつ受ける?放置リスクと受診先の選び方

健康診断で「便潜血陽性」と判定されたら、不安になりますよね。

「いつまでに検査を受ければいいの?」「少し様子を見てもいいかな?」そんな疑問を抱く方は少なくありません。

実は、便潜血陽性後の精密検査受診率は約70%にとどまっており、残りの約30%の方が精密検査を受けないまま放置している現状があります。しかし、この「放置」が、命に関わる大きなリスクを生むことをご存じでしょうか。

消化器内科・内視鏡専門医として、これまで多くの患者様の大腸カメラ検査を担当してきた経験から、便潜血陽性後の適切な対応について詳しく解説します。

便潜血陽性とは?その意味を正しく理解する

便潜血検査は、目に見えない微量の血液が便に混じっていないかを調べる検査です。

大腸がんやポリープがあると、便が通過する際に組織が傷つき、わずかな出血が起こることがあります。この微量の血液を検出するのが便潜血検査の役割です。

陽性判定が出たということは、「消化管のどこかで出血が起きている可能性がある」というサインなのです。

便潜血陽性でも症状がないのはなぜ?

「体調は普通だし、お腹も痛くないのに陽性なんて…」と思われる方も多いでしょう。

実は、大腸がんは早期の段階では自覚症状がほとんどありません。症状が出てから発見されるケースでは、すでに進行している可能性が高いのです。

だからこそ、症状がなくても便潜血陽性という「サイン」を見逃してはいけません。

便潜血陽性の精度について

便潜血検査で陽性となった方のうち、実際に大腸がんが見つかる割合は約3~5%です。

「たった数%か」と思われるかもしれませんが、この数%の中に早期発見によって救える命があるのです。

また、大腸がんに至る前段階である大腸ポリープが見つかるケースも多く、これらを早期に切除することで将来の大腸がんを予防できます。

便潜血陽性後、いつまでに大腸カメラを受けるべきか

結論から申し上げます。

便潜血陽性の判定が出たら、できるだけ早く、遅くとも1~2か月以内に精密検査を完了することをお勧めします。

推奨される受診タイミング

海外の研究では、便潜血陽性後の精密検査が9~10か月以上遅れると、がんの進行度が上がり、発見時の病期が進んでいることが報告されています。

具体的な目安としては、以下のスケジュールを意識してください。

- 0~4週間以内:医療機関を受診し、大腸カメラの予約を取る(最も理想的)

- ~8週間(2か月)以内:この期間内に検査を終えることがベスト

- 3か月以上:できるだけ早めの受診を(病気が進行するリスクが高まります)

- 9~10か月以上:リスクが大幅に増加するため、避けるべき

仕事や家庭の都合ですぐに検査が難しい場合でも、まずは外来を受診して検査日だけでも先に予約しておくことが安心につながります。

「4週間以内」が一つの目安となる理由

大腸がんは、4週間以上放置することで予後が悪化することが報告されています。

そのため、もし大腸がんだったとしても4週間以内に検査・治療ができれば、放置による予後悪化の可能性は低くなると考えられます。

また、大腸がんは自覚症状がない状態から進行がんになるまで約7年続くとされており、この期間に発見できれば早期治療が可能で、大腸がんによる死亡を防げる可能性が高まります。

便潜血陽性を放置するリスク

「忙しいから」「怖いから」「痔だと思うから」…

さまざまな理由で精密検査を先延ばしにする方がいらっしゃいます。しかし、放置することのリスクは想像以上に大きいのです。

死亡リスクが約4倍に上昇

大規模な追跡調査の結果、便潜血陽性となったにもかかわらず精密検査を受けなかった人は、検査を受けた人に比べて、大腸がんが見つかったときの死亡リスクが約4倍高まることが明らかになっています。

これは、精密検査を受けないことで発見が遅れ、進行した状態でがんが見つかるためです。

早期がんと進行がんの違い

早期の大腸がんであれば、内視鏡での切除が可能で、お腹を切る手術は不要です。治療後の5年生存率は98%以上と、ほぼ完治が期待できます。

一方、進行がんになると手術が必要となり、場合によっては抗がん剤治療も必要になります。生活の質(QOL)にも大きな影響が出てしまいます。

「今しか見つけられないかもしれない小さなサイン」を見逃さないことが、何より大切なのです。

「痔だから大丈夫」という思い込みは危険

「痔があるから便潜血陽性になっただけ」と自己判断する方もいらっしゃいます。

確かに痔は便潜血陽性の原因の一つですが、痔があると思っている人と痔がないと思っている人の間で、便潜血陽性の場合の大腸がんや大腸ポリープの発見割合に差がないという報告もあります。

つまり、痔があっても大腸がんが隠れている可能性は十分にあるのです。自己判断せず、必ず精密検査を受けましょう。

大腸カメラ検査とは?何がわかるのか

便潜血陽性後の精密検査として最も有効なのが、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)です。

肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体の粘膜を直接観察することで、出血の原因を特定できます。

大腸カメラで発見できる疾患

大腸カメラ検査では、以下のような疾患を発見できます。

- 大腸がん:早期発見により内視鏡治療が可能

- 大腸ポリープ:がん化する前に切除できる

- 潰瘍性大腸炎:慢性的な炎症性腸疾患

- 大腸憩室:出血や炎症の原因となることがある

- 虚血性腸炎:血流障害による炎症

- 痔核・裂肛:肛門疾患の確認

大腸カメラのメリット

大腸カメラ検査の最大のメリットは、「診断と治療が同時にできる」ことです。

小さなポリープであれば、検査中にその場で切除することが可能です。大きめのポリープや早期がんの場合でも、特殊な内視鏡治療で対応できるケースが多く、お腹を切る手術を避けられます。

また、組織を採取して病理検査を行うことで、「良性か悪性か」「どれくらい進んでいるか」を正確に判断でき、次の治療方針が明確になります。

「苦しい」「痛い」というイメージについて

大腸カメラに対して「辛い・苦しい」というイメージをお持ちの方も多いでしょう。

しかし、現在は鎮静剤(麻酔)を使用することで、半分眠ったような状態で検査を受けることができます。多くの患者様が「気づいたら終わっていた」と感じられるほど、苦痛を最小限に抑えた検査が可能です。

当院でも鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査を提供しており、患者様の不安や恐怖感を取り除く工夫をしています。

信頼できる受診先の選び方

大腸カメラ検査を受けるなら、信頼できる医療機関を選ぶことが重要です。

どのようなポイントに注目すれば良いのでしょうか。

消化器・内視鏡専門医がいるか

大腸カメラ検査は、医師の技術と経験によって検査の精度や患者様の負担が大きく変わります。

日本消化器病学会の消化器病専門医や、日本消化器内視鏡学会の内視鏡専門医といった資格を持つ医師が在籍しているかを確認しましょう。

専門医であれば、微細な病変も見逃さず、安全かつ正確な検査が期待できます。

鎮静剤(麻酔)を使用した無痛検査が可能か

鎮静剤を使用することで、検査中の苦痛や恐怖感を大幅に軽減できます。

「以前の検査が辛かった」「初めてで不安」という方は、鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査を提供しているクリニックを選ぶと安心です。

当日検査や土曜検査に対応しているか

平日は仕事で忙しい方にとって、土曜日に検査を受けられることは大きなメリットです。

また、初診当日に検査が可能なクリニックであれば、スムーズに精密検査を進められます。待ち時間や滞在時間の短縮に取り組んでいる医療機関を選ぶことで、負担を減らせます。

高性能な内視鏡設備が整っているか

拡大内視鏡やNBI(狭帯域光観察)などの最新設備を導入しているクリニックでは、粘膜の微細な変化まで観察でき、早期がんの発見率が向上します。

大学病院に劣らない高精度の検査が可能な設備を備えているかも、選択のポイントです。

CTや超音波エコーなど総合的な検査が可能か

大腸カメラだけでなく、必要に応じてCT検査や超音波エコー検査も実施できる体制が整っていると、より包括的な診断が可能です。

肝臓、胆嚢、膵臓などの精査も同時に行えるクリニックであれば、消化器全体の健康管理を任せられます。

大腸カメラ検査の流れと準備

大腸カメラ検査を初めて受ける方にとって、「どんな準備が必要なの?」「当日はどうなるの?」という疑問があるでしょう。

ここでは、検査の流れと準備について簡単にご説明します。

検査前日の食事制限

大腸カメラは、腸の中がきれいになっていないと正確な検査ができません。

検査前日は消化に良いものを選び、繊維質の多い食品や脂っこい食事は避けましょう。クリニックから専用の食事指示がある場合は、それに従ってください。

当日の下剤服用

検査当日は、腸管洗浄剤(下剤)を服用して腸の中をきれいにします。

約2リットルの洗浄液を2~3時間かけて飲み、便が透明になるまで排便を繰り返します。この過程が「辛い」と感じる方もいらっしゃいますが、適切な指導とサポートがあれば安心して進められます。

検査当日の流れ

検査当日は、鎮静剤を使用する場合は点滴を行い、リラックスした状態で検査室に入ります。

検査自体は通常15~30分程度で終了します。鎮静剤を使用した場合は、検査後に休憩室で30分~1時間程度お休みいただき、意識がはっきりしてからご帰宅いただきます。

検査結果は当日または後日、医師から詳しく説明があります。組織検査を行った場合は、結果が出るまで1~2週間程度かかります。

検査後の注意事項

鎮静剤を使用した場合、当日の車や自転車の運転は控えてください。

また、ポリープ切除を行った場合は、一時的に運動や食事の制限があります。医師の指示に従って、安静に過ごしましょう。

よくある質問と誤解

「2回のうち1回だけ陽性だから様子を見てもいい?」

便潜血検査は通常2回分の便を検査しますが、「2回とも陽性でなければ大丈夫」というわけではありません。

1回でも陽性であれば精密検査を受けることが推奨されています。検査の精度上、2回実施して1度でも引っかかってほしいという設計になっているためです。

「もう一度便潜血検査をして陽性だったら検査する」はNG

便潜血陽性後に再度便潜血検査を行い、「次も陽性だったら大腸カメラを受ける」という考え方は、医学的には推奨されません。

便潜血検査は、大腸がんがあるから必ず陽性になるものではなく、7年間で一度くらいは陽性になる可能性が高いという程度の検査です。一度でも陽性となった時点で、精密検査を受けることが重要です。

「便潜血陰性なら大腸がんの心配はない?」

便潜血検査が陰性でも、大腸がんではないと断言できるわけではありません。

腸内で出血が起きていても便に血液が混ざらないケースもあるため、便潜血検査の精度には限界があります。長く続く下痢や便秘、腹痛、血便、細い便などの症状がある場合は、便潜血検査の結果にかかわらず、消化器内科を受診することをお勧めします。

まとめ:早期発見が命を救う

便潜血陽性は、体からの重要なサインです。

「忙しいから」「怖いから」と先延ばしにせず、できるだけ早く、遅くとも1~2か月以内に精密検査を受けることが、あなたの命と健康を守ります。

大腸がんは早期発見できれば、ほぼ完治が期待できる病気です。進行してから見つかると治療も大変になり、生活の質にも大きな影響が出てしまいます。

「今しか見つけられないかもしれない小さなサイン」を見逃さず、勇気を持って一歩を踏み出してください。

当院では、消化器・内視鏡専門医による丁寧な診察と、鎮静剤を使用した無痛の大腸カメラ検査を提供しています。初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも安心して受診いただけます。

便潜血陽性と言われたら、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの健康を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

詳しくはこちら:石川消化器内科内視鏡クリニック

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

初めての大腸内視鏡、当日の流れと予約前に聞くべき5項目|不安を減らす受診ガイド

大腸内視鏡検査を初めて受ける方にとって、「検査は痛いのだろうか」「当日はどんな流れなのか」といった不安は尽きないものです。

検査前の準備から当日の流れまで、事前に知っておくことで心の準備ができ、安心して検査に臨めます。

この記事では、消化器内視鏡専門医として多くの患者様を診てきた経験から、初めての大腸内視鏡検査を安心して受けていただくための情報をお伝えします。

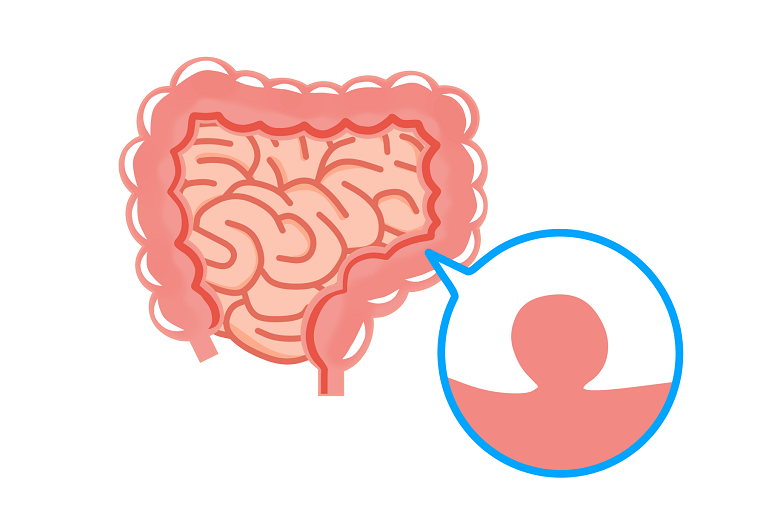

大腸内視鏡検査とは・・・どんな検査なのか

大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を観察する検査です。

大腸がんや大腸ポリープ、炎症性腸疾患などの早期発見に非常に有効です。

検査では、腸内の粘膜を直接観察できるため、画像検査では見つけにくい小さな病変も発見できます。

検査で発見できる主な疾患

大腸内視鏡検査では、**大腸がん**や**大腸ポリープ**をはじめ、さまざまな疾患を発見できます。

過敏性腸症候群、虚血性大腸炎、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)、大腸憩室症なども診断可能です。

特に大腸がんは早期発見が重要で、初期段階では自覚症状がほとんどありません。

定期的な検査により、がんになる前のポリープの段階で発見し、切除することで大腸がんの予防につながります。

検査時間と鎮静剤の使用

検査時間は通常15~30分程度です。

当院では、患者様の苦痛を最小限に抑えるため、鎮静剤(麻酔)を使用した検査を行っています。

半分眠ったような状態で検査を受けていただけるため、「あっという間に終わった」と感じる方がほとんどです。

痛みや恐怖をほとんど感じることなく、リラックスした状態で検査を受けられます。

鎮静剤を使用することで、検査中の不快感が大幅に軽減され、医師も丁寧に観察できるため、検査の精度も向上します。

予約前に必ず確認すべき5つの重要項目

大腸内視鏡検査をスムーズに受けるためには、予約前の確認が欠かせません。

ここでは、医療機関に問い合わせる際に確認しておきたい5つのポイントをご紹介します。

これらを事前に把握しておくことで、当日の不安を大きく減らせます。

1. 鎮静剤の使用について

鎮静剤を使用するかどうかは、検査の快適さに大きく影響します。

当院では、ご希望に応じて鎮静剤を使用し、痛みや不快感を最小限に抑えた検査を提供しています。

鎮静剤を使用した場合、検査後は1時間ほど休憩が必要です。

また、当日の車やバイク、自転車の運転はできませんので、ご家族の送迎や公共交通機関の利用をお願いしています。

鎮静剤の使用を希望される場合は、予約時にその旨をお伝えください。

2. 検査当日のスケジュール

検査当日の流れを事前に把握しておくことで、心の準備ができます。

当院では、初診当日の検査にも対応していますが、通常は事前診察で検査日を予約していただきます。

検査当日は、朝から下剤(腸管洗浄液)を服用し、腸内をきれいにする必要があります。

自宅で下剤を服用する方法と、院内で服用する方法があり、患者様のご希望に応じて選択できます。

院内で服用される場合は、朝9時頃にご来院いただき、個室で腸管洗浄液を服用していただきます。

3. 前日の食事制限について

検査前日の食事内容は、検査の精度に直接影響します。

前日は消化の良い食事(おかゆ、素うどん、白身魚、豆腐など)を午後8時頃までに済ませてください。

野菜類、きのこ類、海藻類、豆類、ナッツ類など、食物繊維が多い食品は避ける必要があります。

これらは腸内に残りやすく、検査の妨げになるためです。

前日の食事制限を守ることで、腸内をきれいにしやすくなり、検査がスムーズに進みます。

4. ポリープ切除の対応可否

検査中にポリープが発見された場合、その場で切除できるかどうかは重要なポイントです。

当院では、大腸ポリープが発見された場合、条件を満たせば検査と同時に日帰りで切除を行っています。

ポリープ切除後は、刺激物の摂取や飲酒、激しい運動を1週間程度控えていただく必要があります。

ポリープを切除することで、将来の大腸がん発症リスクを大幅に減らせます。

5. 検査費用と保険適用について

検査費用は、保険適用の有無や検査内容によって異なります。

予約時に、保険適用の範囲や自己負担額の目安を確認しておくと安心です。

当院では、電話予約とWEB予約に対応しており、アプリ決済、クレジットカード、電子決済もご利用いただけます。

検査費用についてご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

検査前日の準備・・・食事と下剤の服用

検査前日の準備は、検査の成功を左右する重要なステップです。

適切な食事制限と下剤の服用により、腸内をきれいな状態にすることが求められます。

前日の準備をしっかり行うことで、検査当日の腸管洗浄がスムーズに進みます。

前日の食事メニュー例

前日の朝食・昼食・夕食すべてにおいて、消化の良いものを選びましょう。

**白米やおかゆ**、**素うどん**、**食パン**(雑穀やドライフルーツが入っていないもの)が適しています。

おかずは、**白身魚**、**鶏肉**(皮なし)、**豆腐**、**卵**などがおすすめです。

じゃがいもは皮をむいたものであれば食べられますが、野菜全般は避けてください。

味付けは薄味にし、油を使った料理は控えめにしましょう。

避けるべき食品リスト

以下の食品は、腸内に残りやすいため前日は避けてください。

- 野菜類(葉物、根菜など)

- きのこ類(椎茸、エノキタケ、マイタケなど)

- 海藻類(海苔、わかめ、昆布、ひじきなど)

- 豆類、ナッツ類、ごま

- 果物(特に皮つきや種のあるもの)

- こんにゃく、玄米、雑穀米

- 脂っこい揚げ物や脂身の多い肉

- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)

これらの食品は消化に時間がかかり、腸内に残りやすいため、検査の精度を下げる原因になります。

前日夜の下剤服用

検査前日の就寝前(午後9時頃)に、処方された下剤(錠剤)を服用していただきます。

脱水を防ぐため、お水などでこまめに水分補給を心がけてください。

早めの就寝を心がけ、体調を整えることも大切です。

前日夜の下剤により、翌朝の腸管洗浄がスムーズに進みます。

検査当日の流れ・・・来院から検査終了まで

検査当日は、指定された時間にクリニックへご来院いただきます。

ここでは、来院から検査終了までの詳しい流れをご説明します。

当日の流れを事前に知っておくことで、落ち着いて検査を受けられます。

来院後の腸管洗浄

自宅で下剤を服用する場合は、検査当日の朝7時頃から腸管洗浄液を飲み始めます。

約2リットルの液体を数回に分けて服用し、何度かトイレに通います。

便が液体のような水様便になれば、腸内がきれいになった合図です。

院内で下剤を服用する場合は、朝9時頃にご来院いただき、個室で腸管洗浄液を服用していただきます。

スタッフが適宜サポートしながら、排便状況を確認いたします。

腸管洗浄には個人差がありますが、通常2~3時間程度かかります。

検査前の準備

腸内がきれいになったことを確認後、検査着にお着替えいただきます。

鎮静剤を使用する場合は、点滴の準備を行います。

前処置室もしくは待合室で名前を呼ばれるまでお待ちください。

リラックスした状態で検査を受けていただけるよう、スタッフが丁寧にサポートいたします。

不安なことがあれば、遠慮なくスタッフにお声がけください。

検査室での処置

検査台に横になり、おなかをラクにします。

鎮静剤を注射し、半分眠ったような状態になります。

場合によっては、腸の緊張をやわらげる薬も注射します。

力を抜いてリラックスしていただくことが、スムーズな検査のポイントです。

鎮静剤が効いてくると、意識が薄れていき、検査中の記憶がほとんど残らない方も多くいらっしゃいます。

内視鏡検査の実施

肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を丁寧に観察します。

医師はモニターに映る腸内をすみずみまで確認し、異常がないかチェックします。

検査時間は15~30分ほどで、患者様ごとに多少異なります。

当院では、高性能な拡大内視鏡を使用し、大学病院に劣らない精度の検査を提供しています。

ポリープが見つかった場合は、その場で切除することもあります。

検査終了後の休憩

検査が終わったら、リカバリールームで横になって休みます。

鎮静剤を使用した場合は、40分~1時間ほど安静にしていただきます。

気分が悪い時や変調がある時は、すぐに医師やスタッフにお伝えください。

お着替えが終わり次第、コーヒーや紅茶などのドリンクをご用意していますので、個室でゆっくりとお休みいただけます。

十分に休憩し、体調が回復してからご帰宅いただきます。

検査結果の説明と今後の対応

検査終了後は、撮影した画像をもとに検査結果をご説明します。

当院では、すべての診察、検査、検査結果説明を院長が担当していますので、安心してご相談いただけます。

検査結果に応じて、今後の治療方針や生活上の注意点をお伝えします。

当日の結果説明

身支度を整えたら、撮影した画面を見ながら検査の結果を聞きます。

観察のみで処置がなかった場合は、その場で詳しい説明を受けられます。

組織採取やポリープ切除を行った場合は、病理検査の結果を後日(10日~3週間後)に再度ご来院いただき、詳しくご説明いたします。

病理検査により、ポリープの性質やがん細胞の有無を正確に判断できます。

検査後の注意事項

検査後は、おなかが張ってくるため、おならをどんどん出しましょう。

鎮静剤を使用した場合、検査後の車の運転は禁止です(翌日からは可能)。

飲食は1時間後から可能で、便に少量の血が混じる場合があります。

観察のみの検査であれば、特に食事制限はありませんが、ポリープを切除された場合は、刺激物の摂取、飲酒、激しい運動を1週間程度お控えください。

入浴はせずにシャワー程度にし、医師の指示を守りましょう。

検査後に腹痛や発熱、大量の出血がある場合は、すぐに当院までご連絡ください。

よくある質問・・・患者様の不安を解消

初めての大腸内視鏡検査では、さまざまな疑問や不安が生じるものです。

ここでは、患者様からよく寄せられる質問にお答えします。

疑問を解消することで、安心して検査を受けていただけます。

検査は本当に痛くないのですか?

鎮静剤を使用することで、ほとんどの方が「眠っている間に終わった」と感じられます。

痛みや不快感をほとんど覚えないまま検査を終えられるため、安心してください。

当院では、患者様の苦痛を最小限に抑えるため、二酸化炭素送気装置を使用し、腹部の張りを軽減しています。

二酸化炭素は空気よりも早く体内に吸収されるため、検査後の腹部膨満感が少なくなります。

下剤を飲むのが不安です

下剤の服用は、多くの方が「大変だった」と感じる部分です。

約2リットルの液体を飲む必要がありますが、数回に分けて時間をかけて服用していただけます。

院内で下剤を服用する場合は、スタッフがサポートしながら排便状況を確認しますので、安心です。

自宅で服用する場合も、嘔吐や体調不良があれば、すぐに当院までご連絡ください。

下剤の味が苦手な方には、冷やして飲むと飲みやすくなるとお伝えしています。

検査後すぐに食事はできますか?

観察のみの検査であれば、検査後1時間後からお食事が可能です。

ポリープを切除された場合は、当日は消化の良い食事をおすすめしています。

刺激物や飲酒は、2~3日避けるようにしましょう。

検査後の食事について不安がある場合は、医師やスタッフにご相談ください。

家族に大腸がんの人がいます。何歳から検査を受けるべきですか?

家族に大腸がんを患っている方がいる場合、遺伝的リスクが高まります。

40歳以上で大腸内視鏡検査を受けたことがない方は、一度検査を受けることをおすすめします。

早期発見により、大腸がんの発症を予防できる可能性が高まります。

家族歴がある方は、定期的な検査を受けることで、より安心して生活できます。

まとめ・・・安心して検査を受けるために

大腸内視鏡検査は、大腸がんやポリープの早期発見に欠かせない重要な検査です。

初めての方にとっては不安が大きいかもしれませんが、事前に流れを知り、適切な準備をすることで、安心して検査を受けられます。

予約前には、鎮静剤の使用、検査当日のスケジュール、前日の食事制限、ポリープ切除の対応可否、検査費用の5つのポイントを確認しましょう。

当院では、消化器・内視鏡専門医がすべての診察と検査を担当し、鎮静剤を使用した無痛の検査を提供しています。

初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

詳しい検査内容やご予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックの公式サイトをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。

あなたの健康を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

胃カメラ検査の所要時間~受付から帰宅まで完全ガイド

胃カメラ検査の所要時間~受付から帰宅まで完全ガイド

胃カメラ検査の所要時間とは?~検査時間を正しく把握しよう

胃カメラ検査を受けようと思っても、「どのくらいの時間がかかるのか」「仕事や予定は入れられるのか」など、不安に感じる方も多いでしょう。

実は、胃カメラ検査の所要時間は鎮静剤(麻酔)の使用有無や検査方法によって大きく異なります。検査自体は5〜15分程度ですが、来院から帰宅までの総所要時間は状況によって変わってきます。

当院では消化器・内視鏡専門医として、患者さんの状態や希望に合わせた検査方法をご提案しています。鎮静剤を使用した「無痛胃カメラ」も多くの方に選ばれており、「思ったより楽だった」というお声をいただいています。

今回は、胃カメラ検査にかかる時間について、受付から帰宅までの流れに沿って詳しくご説明します。検査方法による時間の違いや、スムーズに検査を受けるためのポイントもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

胃カメラ検査の基本的な所要時間

胃カメラ検査当日の来院からお帰りまでの時間は、大きく分けて以下の要素で変わります。

- 鎮静剤(麻酔)の使用有無

- 経口か経鼻かの検査方法

- 初診か再診か

- 検査中に組織採取(生検)を行うかどうか

一般的な目安として、鎮静剤なしの場合は来院から帰宅まで約20〜30分程度、鎮静剤を使用する場合は約45〜60分程度、最大で2時間程度の滞在時間を見込んでおく必要があります。

初めて受診される方は、検査前の説明や問診にも時間がかかりますので、さらに10〜30分ほど余裕を持ってお越しいただくとよいでしょう。

どう思いますか?意外と短時間で終わると感じませんか?

胃カメラ検査の流れと各ステップの所要時間

胃カメラ検査の全体の流れを時間とともに見ていきましょう。検査方法によって異なる部分もありますが、基本的な流れは共通しています。

1. 受付・問診(約5〜10分)

まず来院されたら、受付で診察券や保険証を提示します。初診の方は問診票の記入が必要です。

当院では待ち時間と滞在時間の短縮に取り組んでおり、電話予約とWEB予約を導入しています。事前に予約をしていただくと、待ち時間を大幅に減らすことができます。

また、アプリ決済やクレジットカード、電子決済にも対応していますので、会計の際もスムーズに済ませることが可能です。

2. 検査前の説明と準備(約10〜15分)

医師による検査前の説明があります。ここで検査方法(経口か経鼻か)や鎮静剤の使用有無について相談し、決定します。

その後、消泡剤を飲んでいただきます。これは胃の中の泡を除去し、より鮮明に胃の粘膜を観察するためのものです。

経口胃カメラの場合は喉の麻酔を、経鼻胃カメラの場合は鼻の麻酔を行います。麻酔が効くまで数分間待ちます。

3. 検査の実施(約5〜15分)

実際の胃カメラ検査は、多くの場合5〜15分程度で終了します。鎮静剤を使用する場合は、まず点滴の準備に2〜3分、鎮静剤を注入してから効果が出るまで2〜3分ほど待ちます。

鎮静剤を使用すると、半分眠ったような状態になるため、検査中の苦痛や不安感が大幅に軽減されます。当院では高性能な拡大内視鏡を導入しており、大学病院に劣らない精度で早期の病変発見が可能です。

経鼻胃カメラは経口よりもスコープが細いため、挿入に慎重を要したり、胃の中を洗浄する水の出し入れに時間がかかったりするため、若干時間がかかる傾向があります。

検査中に異常が見つかった場合は、その場で組織を採取(生検)することがあります。この場合、検査時間が少し延びることがあります。

鎮静剤の有無による所要時間の違い

胃カメラ検査の所要時間は、鎮静剤(麻酔)を使用するかどうかで大きく変わります。それぞれの特徴と所要時間の違いを詳しく見ていきましょう。

鎮静剤なしの場合(約20〜30分)

鎮静剤を使用しない場合の胃カメラ検査は、準備から検査後の休憩まで含めても比較的短時間で終わります。

- 受付・問診:約5〜10分

- 検査前の説明と準備(喉の麻酔など):約10分

- 内視鏡挿入から観察終了まで:約5〜15分

- 終了後の身支度や医師からの説明:約5〜10分

トータルで20〜30分程度で帰宅可能なケースもあります。検査後すぐに運転や仕事に戻ることも可能です。

ただし、鎮静剤を使用しない場合は、検査中に不快感や嘔吐反射を感じる方もいらっしゃいます。以前に胃カメラを受けて辛かった経験のある方は、鎮静剤の使用をご検討ください。

鎮静剤ありの場合(約45〜60分、最大2時間)

鎮静剤を使用する場合は、検査中の苦痛が大幅に軽減される反面、前後の準備と休憩の時間が多めに必要です。

- 受付・問診:約5〜10分

- 検査前の説明と準備(喉の麻酔など):約10分

- 点滴の準備:約2〜3分

- 鎮静剤注入から効果発現まで:約2〜3分

- 内視鏡挿入から観察終了まで:約5〜15分

- 検査後の回復・休憩:約15〜30分(クリニックによっては1時間程度)

- 医師からの結果説明:約5〜10分

鎮静剤を使用した場合の来院から帰宅までの合計時間は、約45〜60分程度、最大で2時間程度見込んでおく必要があります。

当院では「無痛胃カメラ」として、鎮静剤を使用した検査を多くの患者さんに選んでいただいています。半分眠ったような状態で検査を受けられるため、「あっという間に終わった」「全く苦しくなかった」という声をよくいただきます。

鎮静剤を使えば胃カメラの苦痛はほとんど感じません。検査への恐怖感が胃カメラ回避の最大の障壁です。その恐怖を取り除くことが、早期発見・早期治療への第一歩なのです。

検査後の注意点と帰宅までの時間

胃カメラ検査が終わった後も、いくつか注意点があります。特に鎮静剤を使用した場合は、安全に帰宅できるようにしっかりと休息をとることが大切です。

鎮静剤なしの場合の注意点

鎮静剤を使用しなかった場合でも、喉の麻酔が効いている間(約30分程度)は、飲食を控える必要があります。麻酔が効いている状態で飲食すると、誤嚥の危険性があるためです。

検査後に喉の違和感が残ることがありますが、通常は数時間で改善します。検査当日は刺激物の摂取を控え、喉に優しい食事を心がけましょう。

鎮静剤を使用しない場合は、検査後すぐに運転や仕事に戻ることが可能です。ただし、初めて検査を受ける方は、体調の変化に備えて、可能であれば無理のないスケジュールを組むことをお勧めします。

鎮静剤ありの場合の注意点と回復時間

鎮静剤を使用した場合は、検査後に回復室で15〜30分ほど、クリニックによっては1時間程度横になって休む必要があります。鎮静剤の効果がしっかり醒めてから、医師の結果説明を受けます。

鎮静剤の効果は個人差がありますが、通常は投与後30分〜1時間程度で意識がはっきりしてきます。ただし、完全に効果が切れるまでには数時間かかることもあります。

そのため、鎮静剤を使用した場合は、当日の車やバイクの運転、重要な契約や判断を要する業務、危険を伴う作業などは避けてください。可能であれば、ご家族やご友人に付き添ってもらうことをお勧めします。

当院では患者さんの安全を第一に考え、鎮静剤の使用後は十分な回復時間を確保しています。「もう大丈夫」と感じても、医師の判断があるまでは無理に帰宅せず、しっかり休息をとりましょう。

検査後に強い痛みや出血などの異常を感じた場合は、すぐに医師にお伝えください。

スムーズに胃カメラ検査を受けるためのポイント

胃カメラ検査をより短時間で、スムーズに受けるためのポイントをご紹介します。事前の準備と心構えで、検査の負担を軽減しましょう。

検査前日からの準備

胃カメラ検査の前日は、午後8時以降の食事は控えてください。水やお茶、スポーツ飲料などの透明な飲み物は検査当日も飲んでいただけます。むしろ、適度な水分摂取は胃の中をきれいにするのに役立ちます。

検査当日の朝は絶食が基本ですが、常用している薬(血圧薬や心臓の薬など)は、少量の水で服用していただいて構いません。ただし、糖尿病のお薬については医師の指示に従ってください。

アルコールは検査前日から控えていただくと、より鮮明な画像が得られます。

当日の心構えとリラックス方法

胃カメラ検査で最も大切なのは、リラックスすることです。緊張すると喉の反射が強くなり、検査が難しくなることがあります。

深呼吸をしたり、検査中は鼻から息を吸って口から吐くことを意識したりすると、リラックスしやすくなります。また、医師や看護師の指示に従い、力を抜いて検査を受けることも大切です。

当院では患者さんの不安を和らげるため、検査前の説明を丁寧に行っています。わからないことや不安なことがあれば、遠慮なくお尋ねください。

予約システムの活用

当院では電話予約とWEB予約を導入しており、待ち時間の短縮に努めています。特に胃カメラ検査は予約制となっていますので、事前に予約をしていただくとスムーズです。

また、初診当日の検査や土曜日の検査にも対応していますので、お仕事で平日が忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。

検査に関するご質問やご不安な点があれば、予約時にお伝えいただくと、当日の説明がよりスムーズになります。

まとめ:安心して胃カメラ検査を受けるために

胃カメラ検査の所要時間は、鎮静剤の使用有無や検査方法によって異なりますが、一般的には以下の通りです。

- 鎮静剤なしの場合:来院から帰宅まで約20〜30分

- 鎮静剤ありの場合:来院から帰宅まで約45〜60分(最大2時間)

検査自体は5〜15分程度と短時間ですが、準備や検査後の休息を含めると上記の時間が必要になります。特に鎮静剤を使用した場合は、安全のために十分な回復時間を確保することが大切です。

当院では「辛い・苦しい」というイメージがある内視鏡検査を「より気軽に」「よりスピーディーに」そして安心して受けられるよう工夫を重ねています。鎮静剤を使用した無痛胃カメラや、高性能な拡大内視鏡による精密検査など、患者さんの負担を軽減しながら、高精度な検査を提供しています。

胃カメラ検査は、胃がんをはじめとする消化器疾患の早期発見・早期治療に非常に重要な検査です。少しでも気になる症状がある方、50歳を迎えて健康管理に気を配りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

検査への不安や疑問がある方も、お気軽に当院までお問い合わせください。消化器・内視鏡専門医として、皆さまの健康をサポートいたします。

詳しい情報や予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックのウェブサイトをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

大腸カメラ検査の所要時間~準備から終了まで徹底解説

大腸カメラ検査の所要時間~準備から終了まで徹底解説

大腸カメラ検査とは?基本的な理解から

大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)は、肛門から細いカメラを挿入して大腸内部を直接観察する検査です。この検査によって、大腸ポリープや大腸がんなどの病変を早期に発見することができます。

「大腸カメラって痛いんじゃないの?」「どのくらい時間がかかるの?」と不安に思われる方も多いでしょう。

実は大腸カメラ検査自体は、何も病変がなければ10〜15分程度で終わる比較的短時間の検査なのです。しかし、検査前の準備や検査後の休憩時間も含めると、半日から1日がかりになることが一般的です。

当院では、患者さんの負担を最小限に抑え、安心して検査を受けていただくために、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛での大腸カメラ検査を提供しています。半分眠ったような状態で検査を受けることができるため、痛みや恐怖感をほとんど感じることなく検査を終えることができます。

この記事では、大腸カメラ検査にかかる時間を中心に、検査前の準備から検査後の流れまで詳しく解説します。検査を控えている方はぜひ参考にしてください。

大腸カメラ検査の全体的な所要時間

大腸カメラ検査は、検査自体の時間だけでなく、前処置や検査後の休憩時間も含めると、合計で3〜6時間程度かかります。

具体的な内訳は以下の通りです。

- 腸内をきれいにするための時間:2〜4時間(腸管洗浄液の摂取に約2時間)

- 大腸カメラ検査の所要時間:10〜15分程度(病変があった場合は30分程度)

- 検査後の安静時間(鎮静剤使用時):1〜2時間

検査自体は短時間で終わりますが、腸内をきれいにする前処置に時間がかかるため、検査当日は半日〜1日がかりと考えておくと良いでしょう。

「え?そんなに時間がかかるの?」と驚かれるかもしれませんね。

しかし、この時間は大腸をしっかりと観察するために必要なものです。特に前処置は検査の精度に直結するため、丁寧に行うことが重要なのです。

当院では、患者さんの状況に合わせて、前処置の方法や検査の進め方を調整しています。例えば、前処置薬の種類を選べたり、自宅で前処置を行うか院内で行うかを選択していただけます。

検査前日からの準備と所要時間

大腸カメラ検査は当日だけでなく、前日からの準備が重要です。検査前日と当日の流れについて詳しく見ていきましょう。

検査前日の準備(食事制限と下剤)

検査前日は、以下のような準備が必要です。

- 軽めの食事で消化に良いものを食べる(食物繊維を多く含むものは避ける)

- 夕食は午後5〜6時頃までに済ませる

- 便秘がひどい場合は、夕食後に下剤を服用する

- 早めに就寝する

前日の食事内容はとても重要です。食物繊維を多く含む食べ物(野菜、海藻、きのこ、こんにゃく、果物など)は消化されにくく、翌日も腸内に残りやすいため、避けるようにしましょう。

当院では、患者さんの便通状態に合わせて、前日の下剤の使用についても個別に指導しています。日常的に便秘がひどい方は、事前にご相談いただくことをおすすめします。

検査当日の前処置(腸管洗浄)

検査当日は、腸内をきれいにするための前処置が必要です。当院では、患者さんの負担を減らすために、前日の下剤をなくし、当日の腸管洗浄剤の量も従来の半分〜2/3程度で済む前処置薬(モビプレップ)を使用しています。

腸管洗浄剤の摂取には約2時間かかり、その後、腸内がきれいになるまでに2〜4時間程度かかります。早ければ内服してから2〜3時間ほどで腸内がきれいになります。

当院では、腸管洗浄剤の服用場所についても、患者さんの環境に合わせて選択していただけます。

- ご自宅で腸管洗浄剤を飲んでからクリニックに来ていただく方法

- クリニックに来院後に腸管洗浄剤を飲む方法

自宅での服用を選ばれる場合、洗浄剤の内服を開始して2〜3時間経ち、ひとしきり便が出てしまうと、その後はあまり便意を感じなくなるので、電車などで来院できるようになります。

クリニックでの服用を選ばれる場合は、医師・看護師が確認しながら洗浄剤を服用していただけるので、安心して前処置を行うことができます。また、便の状態を確認しながら飲んでいただくので、早く腸の中がきれいになれば、前処置薬の量が少なくて済む場合もあります。

大腸カメラ検査自体の所要時間と流れ

腸の洗浄が終わったら、いよいよ検査の準備に入ります。検査自体の流れと所要時間について詳しく見ていきましょう。

検査直前の準備(着替えと鎮静剤)

検査の直前には、以下のような準備を行います。

- 検査着への着替え(5分程度)

- ベッドに横になり、希望者には点滴と鎮静剤の投与(5〜10分程度)

鎮静剤は2〜3分で効いてきますので、しっかりと効いた状態になったことを確認してから検査を開始します。鎮静剤の量は、「ぐっすりと眠った状態」や「苦痛を取り除いてボーっとして画面を見ながらの状態」など、患者さんの希望に応じて調整することが可能です。

もちろん、鎮静剤を使用せずに検査を受けることもできます。当院では、患者さんの希望や状態に合わせて、最適な方法で検査を行っています。

実際の検査時間(10〜15分)

大腸カメラ検査自体の所要時間は、通常10〜15分程度です。検査は、肛門から内視鏡を挿入し、大腸の一番奥(盲腸)まで進めた後、引き抜きながら丁寧に観察していきます。

当院では、苦痛のない方法で丁寧に挿入・観察することで、痛みやお腹の張りを最小限にすることが可能です。過去に受けた検査で「痛かった」「お腹が張って辛かった」という経験をお持ちの方も、安心して検査を受けていただけます。

ただし、ポリープなどの病変が見つかった場合は、その場で組織検査や切除を行うことがあります。その場合は、検査時間が30分程度に延びることがあります。

大腸ポリープが見つかった場合、大きさや数によっては、その場で切除することも可能です。当院では、日帰りでのポリープ切除にも対応していますので、ご安心ください。

検査後の休憩と説明(1〜2時間)

検査後は、鎮静剤を使用した場合、効果が切れるまで1〜2時間程度の安静時間が必要です。鎮静剤の効果には個人差がありますので、当日は時間に余裕を持っておくことをおすすめします。

鎮静剤の効果が切れて意識がはっきりとした後、医師から検査結果の説明を受けます。当院では、検査当日に大腸がんの有無などの結果説明を行っています。ただし、組織検査を行った場合は、結果が出るまで2週間程度かかります。

検査のみの場合は、検査後に少量の水分を摂って様子を見て、気分が悪くなるなどの症状がなければ、通常の食事を摂っていただいて構いません。

検査時間に影響する要因と注意点

大腸カメラ検査の所要時間は、いくつかの要因によって変わることがあります。検査をスムーズに進めるための注意点とともに解説します。

検査時間が延びる可能性のある要因

以下のような場合は、検査時間が延びることがあります。

- 腸の形状が複雑で挿入に時間がかかる場合

- 前処置が不十分で腸内がきれいになっていない場合

- ポリープなどの病変が見つかり、組織検査や切除を行う場合

- 過去の手術で腸の癒着がある場合

特に前処置が不十分だと、腸内の観察が難しくなり、検査の精度が下がってしまいます。前日からの食事制限や当日の腸管洗浄剤の服用は、指示通りに行うことが重要です。

便秘がひどい方は、前処置に時間がかかることがありますので、事前に医師にご相談ください。当院では、患者さんの便通状態に合わせて、最適な前処置方法をご案内しています。

検査をスムーズに進めるための注意点

検査をスムーズに進めるためには、以下の点に注意しましょう。

- 検査前日は指示された食事制限を守る

- 腸管洗浄剤は指示された量と時間で飲み切る

- 検査当日は、鎮静剤を使用する可能性があるため、車やバイク、自転車の運転は控える

- 検査当日は時間に余裕を持って来院する

当院では、検査当日に鎮静剤を使用する可能性があるため、公共の交通機関を利用するか、ご家族に送迎をしてもらうことをおすすめしています。

また、検査前日と当日は水分制限がないため、積極的に水分を摂取することで、前処置をスムーズに進めることができます。ただし、アルコールは飲まないようにしましょう。

当院の大腸カメラ検査の特徴と工夫

当院では、患者さんの負担を最小限に抑え、安心して検査を受けていただくために、さまざまな工夫を行っています。

無痛検査への取り組み

「大腸カメラは痛い」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、当院では以下のような取り組みで、痛みを最小限に抑えた検査を提供しています。

- 鎮静剤(麻酔)を使用した無痛検査

- 苦痛のない挿入方法と丁寧な観察

- 経験豊富な消化器・内視鏡専門医による検査

半分眠ったような状態でほとんど苦痛・恐怖感なく検査を受けていただける鎮静剤の使用は、患者さんから特に好評をいただいています。「あっという間に終わった」「全く痛みを感じなかった」という声をよくいただきます。

患者さんの利便性を考慮した検査体制

当院では、患者さんの生活スタイルに合わせて検査を受けていただけるよう、以下のような体制を整えています。

- 初診当日の検査対応

- 土曜日の検査対応

- 前処置方法の選択(自宅または院内)

- 待ち時間と滞在時間の短縮

- 電話予約とWEB予約の導入

特に、平日お忙しい方のために土曜日にも内視鏡検査を行っていることは、多くの患者さんに喜ばれています。「仕事を休まずに検査が受けられて助かる」という声をいただくことが多いです。

また、当院では高性能な拡大内視鏡を導入しており、大学病院に劣らない内視鏡検査が可能です。特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できるため、早期がんの発見率が向上しています。

まとめ:大腸カメラ検査の所要時間と心構え

大腸カメラ検査の所要時間について、まとめてみましょう。

- 検査自体は10〜15分程度(病変があれば30分程度)

- 前処置(腸管洗浄)に2〜4時間

- 鎮静剤使用時の安静時間に1〜2時間

- 全体では3〜6時間程度の所要時間

大腸カメラ検査は、大腸がんの早期発見・早期治療に非常に有効な検査です。大腸がんは早期に発見すれば90%以上の確率で治癒する病気ですので、定期的な検査をおすすめします。

当院では、患者さんの不安や負担を最小限に抑えるために、鎮静剤を使用した無痛検査や、患者さんの状況に合わせた前処置方法の選択など、さまざまな工夫を行っています。

「大腸カメラ検査を受けたいけど不安…」という方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な消化器・内視鏡専門医が、丁寧に対応させていただきます。

大腸カメラ検査に関するご質問やご予約は、お電話(06-6930-1700)またはWEBからお気軽にお問い合わせください。

詳細は石川消化器内科内視鏡クリニックのウェブサイトでもご確認いただけます。

著者情報

石川消化器内科・内視鏡クリニック

院長 石川 嶺 (いしかわ れい)

経歴

平成24年 近畿大学医学部医学科卒業

平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター

平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科

平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局

令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院

胃カメラ検査方法の進化~2025年最新の検査技術とは

胃カメラ検査方法の進化~2026年最新の検査技術とは

胃カメラ検査の現状と進化の背景

「胃カメラ=つらい」というイメージをお持ちの方は少なくありません。かつての胃カメラ検査は、太いスコープを喉に通す際の不快感や痛みが強く、多くの患者さんにとって大きな負担となっていました。

しかし、近年の医療技術の進歩は目覚ましく、胃カメラ検査も大きく変わりつつあります。特に2026年現在では、患者さんの負担を軽減するための様々な工夫が取り入れられています。

当院でも最新の内視鏡システムを導入し、患者さんの苦痛を最小限に抑えながら、より精度の高い検査を提供できるよう日々努めています。胃カメラ検査は、胃がんをはじめとする様々な消化器疾患の早期発見に欠かせない重要な検査です。

内視鏡検査の技術革新は、単に検査の苦痛を減らすだけでなく、より早期の段階で病変を発見できる精度の向上にもつながっています。これにより、治療の選択肢が広がり、患者さんの予後改善に大きく貢献しているのです。

胃カメラ検査を受けたことがある方なら、あの喉の違和感や不安感を思い出されるかもしれません。でも、今日お伝えする最新の検査方法を知れば、きっとそのイメージが変わるはずです。

経鼻内視鏡と経口内視鏡の進化

胃カメラ検査には、大きく分けて「経鼻内視鏡」と「経口内視鏡」の2種類があります。それぞれの特徴と最新の進化について詳しくご説明します。

経口内視鏡は従来型の胃カメラで、口からスコープを挿入する方法です。かつては9mm前後の太さがありましたが、現在では7mm台の細いスコープが主流となっています。当院でも口からの検査用に細径スコープを導入し、患者さんの負担軽減に努めています。

一方、経鼻内視鏡は鼻から細いスコープ(約5〜6mm)を挿入する方法で、舌の奥を通らないため嘔吐反射が起きにくいという大きなメリットがあります。2026年現在、この経鼻内視鏡の技術はさらに進化し、画質や処置能力も向上しています。

経鼻内視鏡のメリットは以下の通りです:

- 嘔吐反射が少なく、検査が楽

- 会話が可能なので不安の軽減につながる

- 鎮静剤なしでも受けやすく、検査後すぐに運転・仕事が可能

経口内視鏡も進化しており、以下のようなメリットがあります:

- 太めのスコープなので高画質で、詳細な観察が可能

- 鉗子口が大きく、処置や組織の採取がしやすい

- 吸引・送水性能が高く、検査時間が比較的短い

どちらを選ぶべきかは、患者さんの状態や検査の目的によって異なります。例えば、嘔吐反射が強い方や検査への不安が強い方には経鼻内視鏡が、より詳細な観察や処置が必要な方には経口内視鏡がおすすめです。

当院では患者さん一人ひとりの状態に合わせて最適な検査方法をご提案しています。初めての方も、過去につらい経験をされた方も、ぜひご相談ください。

AI搭載内視鏡システムの革新

2026年現在、胃カメラ検査の世界で最も注目すべき進化の一つが、AI(人工知能)搭載内視鏡システムです。この革新的な技術により、検査の精度と効率が飛躍的に向上しています。

当院でも導入している最新のAI搭載内視鏡診断支援機能「CAD EYE」は、深層学習(Deep Learning)を活用して内視鏡検査時の病変の検出と鑑別をサポートします。2025年5月には進化したAI「EW、10-EG01 ver2.0」へバージョンアップされ、さらに正確な診断が可能になりました。

AIの導入によって、どのような変化がもたらされたのでしょうか?

まず、病変の検出率が大幅に向上しました。人間の目では見逃してしまうような微細な変化もAIが検出し、医師に提示します。特に早期胃がんの発見率が向上したことは、患者さんの予後改善に大きく貢献しています。

次に、検査の効率化が進みました。AIが瞬時に異常を検出することで、医師はより詳細な観察や診断に集中できるようになりました。これにより、検査時間の短縮にもつながっています。

さらに、診断の標準化も進んでいます。医師の経験や技術による診断のばらつきが減少し、どの患者さんも均質で高精度な検査を受けられるようになりました。

当院では、このAI技術と消化器・内視鏡専門医の経験を組み合わせることで、より確実な診断を目指しています。技術は進化しても、それを使いこなす医師の経験と判断力が重要であることに変わりはありません。

AIは医師の代わりになるものではなく、医師の診断をサポートする強力なツールです。最終的な判断は、患者さんの状態を総合的に評価できる医師が行います。

鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査

胃カメラ検査に対する不安や恐怖感の多くは、「痛みや不快感」に関するものです。この問題を解決する画期的な方法として、鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査が広く普及してきました。

鎮静剤とは、検査中に患者さんを「半分眠ったような状態」にする薬剤です。完全に意識がなくなる全身麻酔とは異なり、必要に応じて患者さんとコミュニケーションを取ることも可能な状態を作り出します。

当院では、患者さんの状態に合わせて適切な量の鎮静剤を使用し、安全かつ快適な検査環境を提供しています。多くの患者さんが「気がついたら終わっていた」と驚かれるほど、苦痛を感じることなく検査を終えられます。

鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査のメリットは以下の通りです:

- 検査中の痛みや不快感をほとんど感じない

- 嘔吐反射や緊張による筋肉の硬直が起こりにくい

- 医師が落ち着いて丁寧に検査できるため、より精度の高い検査が可能

- 患者さんの検査への恐怖感が軽減され、定期的な検査を受けやすくなる

一方で、鎮静剤使用にあたって注意すべき点もあります。検査後は薬の効果が完全に切れるまで、運転や重要な判断を要する作業は避ける必要があります。当院では検査後にリカバリールームでゆっくり休んでいただき、安全に帰宅できる状態になるまでサポートしています。

鎮静剤を使用するかどうかは患者さん自身が選択できますが、検査への不安が強い方や過去に苦しい経験をされた方には特におすすめしています。経鼻内視鏡と鎮静剤を組み合わせることで、さらに快適な検査体験が可能です。

「検査は必要だとわかっていても怖くて受けられない」という方は、ぜひ鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査をご検討ください。検査への恐怖心が軽減されることで、定期的な検査が可能になり、早期発見・早期治療につながります。

特殊光観察と拡大内視鏡技術

胃カメラ検査の精度を飛躍的に向上させている技術として、特殊光観察と拡大内視鏡技術があります。これらの技術は、肉眼では見えにくい微細な病変を発見するのに非常に有効です。

特殊光観察とは、通常の白色光ではなく、特定の波長の光を使用して粘膜の状態をより鮮明に観察する技術です。2026年現在、主に以下のような技術が普及しています:

- Blue Laser Imaging (BLI):青色レーザー光を使用して血管や粘膜の微細な変化を強調

- Linked Color Imaging (LCI):赤色の色調を強調し、炎症や発赤を見やすくする

- Narrow Band Imaging (NBI):特定の波長の光で血管パターンを強調

当院では最新のLED光源搭載の内視鏡システムを導入し、これらの特殊光観察を駆使して詳細な検査を行っています。特に早期胃がんの発見には非常に有効で、通常の観察では見逃してしまうような微細な変化も捉えることができます。

また、拡大内視鏡技術も大きく進化しています。最大で約80〜100倍まで拡大観察が可能となり、細胞レベルの変化を観察できるようになりました。これにより、病変の良性・悪性の判断がより正確になり、不必要な生検(組織採取)を減らすことも可能になっています。

特殊光観察と拡大内視鏡を組み合わせることで、以下のようなメリットがあります:

- 早期胃がんの発見率向上

- 病変の範囲や深達度のより正確な評価

- 炎症と腫瘍性病変の鑑別精度向上

- ピロリ菌感染の有無や程度の評価

これらの技術は、大学病院などの高度医療機関だけでなく、当院のような地域のクリニックでも導入が進んでいます。患者さんは身近な医療機関で最先端の検査を受けられるようになり、早期発見・早期治療の機会が広がっています。

胃カメラ検査は「つらい」というイメージから「精度が高く、早期発見に役立つ重要な検査」というイメージに変わりつつあります。定期的な検査で、ご自身の健康を守りましょう。

検査の流れと患者さんへの配慮

胃カメラ検査に対する不安を軽減するために、当院では検査の流れを明確にご説明し、様々な配慮を行っています。ここでは、検査前から検査後までの流れと、患者さんへの配慮についてご紹介します。

検査前の準備

胃カメラ検査の前には、胃の中を空にしておく必要があります。当院では、検査の2時間前からの絶飲食をお願いしています。これは必要最小限の絶食時間で、患者さんの負担を軽減するための配慮です。

検査当日は、首元がゆったりした服装でお越しいただくと楽に検査を受けられます。また、入れ歯をお使いの方は、検査前に外していただきます。

検査への不安が強い方には、事前に医師や看護師が丁寧に説明し、質問にお答えします。鎮静剤の使用や経鼻・経口の選択など、患者さんの希望を最大限尊重した検査方法をご提案します。

検査中の配慮

検査室に入ると、まず喉の麻酔を行います。経口内視鏡の場合はスプレーやうがい薬で、経鼻内視鏡の場合は鼻腔内に麻酔薬を塗布します。鎮静剤を使用する場合は、この時点で静脈から投与します。

検査中は、患者さんの状態を常に観察し、苦痛を最小限に抑えるよう配慮しています。必要に応じて声をかけ、安心感を提供します。また、最新の内視鏡システムにより、検査時間の短縮も図っています。

検査後のケア

検査後は、喉の麻酔や鎮静剤の効果が切れるまでリカバリールームでゆっくり休んでいただきます。当院では広々としたリカバリールームを完備し、患者さんがリラックスできる環境を整えています。

検査結果は、可能な限り当日に医師から詳しく説明します。画像をお見せしながら、わかりやすく丁寧に説明することを心がけています。不安な点や疑問点があれば、遠慮なくお尋ねください。

当院では、患者さん一人ひとりの状態や不安に寄り添った検査を提供することを大切にしています。「検査は怖い」というイメージを変え、「安心して受けられる検査」と感じていただけるよう努めています。

胃カメラ検査は、胃がんをはじめとする様々な消化器疾患の早期発見に欠かせない重要な検査です。少しでも不安や疑問があれば、ぜひ当院にご相談ください。

定期検査の重要性と早期発見のメリット

胃カメラ検査は、症状がある時だけでなく、定期的に受けることで多くの疾患を早期に発見できる重要な検査です。特に40歳を過ぎたら、症状がなくても定期的な検査をお勧めします。

なぜ定期検査が重要なのでしょうか?それは、多くの消化器疾患、特に胃がんは初期段階では自覚症状がほとんどないからです。症状が現れた時には、すでに進行している場合が少なくありません。

当院の院長である私も、「念のため」と受けた検査でポリープが見つかった経験があります。その時は全く症状がなかったにもかかわらず、です。このような「無症状の段階での発見」こそが、定期検査の大きなメリットです。

早期発見のメリットは計り知れません。例えば、胃がんの場合:

- 早期胃がんの5年生存率は90%以上と非常に高い

- 早期であれば内視鏡的治療で切除可能な場合が多く、体への負担が少ない

- 入院期間の短縮や社会復帰の早期化につながる

- 医療費の負担軽減にもつながる

また、ピロリ菌感染が見つかった場合には、除菌治療を行うことで胃がんのリスクを大幅に減らすことができます。これも早期発見・早期治療の重要な例です。

当院では、患者さんの負担を最小限に抑えた検査方法を提供することで、定期検査のハードルを下げる努力をしています。鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査や、経鼻内視鏡による楽な検査方法など、患者さんに合った方法をご提案します。

また、忙しい方のために土曜日の検査や、初診当日の検査にも対応しています。「時間がない」という理由で検査を先延ばしにすることがないよう、柔軟な対応を心がけています。

健康診断でバリウム検査を受けている方も、より詳細な検査として胃カメラ検査をお勧めします。バリウム検査では見つけられない小さな病変も、胃カメラなら発見できる可能性が高まります。